十一月二日--- 初到开罗

经过20多个小时的颠簸,我疲惫地走下法航的通道,终于踏上了向往已久的埃及土地。时间是2000年11月2号晚上。

肮脏杂乱的海关检查处挤满了各色人种,熙熙攘攘的象个大闹市,我是其中唯一的黄面孔。

官方导游举着牌子在人群里穿来穿去呼喊着人名,人们边排队边抽烟,墙上挂着走私毒品将被绞死的招牌。

等海关官员在我护照上咣铛盖上了章,我的耐性已经到了极限。冲出去找到托运的登山包,甩到背上,跨出海关。一眼就看到门口一个瘦瘦的男人举着张纸,紧张地盯着里面看,纸上是几个电脑打印的字“Felix, The Computer Club”

不用说这就是Abdel了。我上去说了声“Hi”,伸出了手。

Abdel十分疑惑地握了一下,问道:“Felix?”

“Yes, How you doing?”

他看了看我短短的头发和嬉皮笑脸的黄脸,追问了一句:“你是Felix?“

”如假包换!” 我心里暗暗发笑,知道他一定是把我想象成个白人了。

我这次埃及之行准备得非常草率并且不同寻常。我先上网搜寻了能找到的所有埃及游记和景点介绍,在一个叫做“开罗咖啡馆“的网站里找到了一帮对埃及文化有着共同爱好的人,我给几个人发了Email。其中一个,也是唯一的一个,叫Simone的英国女士马上回了信,热情介绍了她的8次埃及之行。从咖啡馆里的照片上看,她是个40多岁的善良妇女。我喜欢在网上以真面孔,真姓名行走的人。我们通了两三次Email,在ICQ上短谈了几次,Simone很快就赢得了我的信任。她把她去开罗每次都用的一个司机Abdel 介绍了给我。我和Abdel通了两次Email,约好接头暗号,就是那纸上的”The Computer Club“,我一直也没搞明白他为什么把我和什么Club联起来。

当我从澳大利亚和中国匆匆赶回美国时,连买本导游书的时间都没有,第二天就飞往埃及。所以当到达开罗的时候,我关于埃及所有的资料就是装在兜里的打印下来的Simone女士的几封电子邮件。

十一月三日---阿里的故事

因为时差的关系,天没亮我就爬起来,清理胶卷和器材。

我这次来埃及的目的,除了瞻仰自小就着迷的金字塔和图堂卡蒙之外,最重要的事情就是一圆我狂热的埃及摄影梦了。

我总共带了7种80多卷胶卷,分别是20卷TMX100,20卷红外黑白,6卷TMX3200,RVP,100VS, 100SW, RDPIII各10卷。大大小小的背包,摄影挎包,摄影腰包,胶卷包共5个,以应付登山,日常,集市等不同场合的照相需要。相机四部,镜头5个。三脚架一只。

6点半,我来到饭店顶层半开放式的的咖啡厅,推开阳台的门,一股浓重的煤气味扑面而来,清晨的空气呼吸起来让人肺疼。这开罗的空气污染真可谓是我们伟大首都的爷爷辈的了,能见度在楼顶上看只有几百米,根本找不到太阳的位置。我原打算拍摄开罗的美丽朝阳,看来这只是一厢情愿的梦想了。

吃过早饭,收拾好行囊,到总台提前退了房。这酒店是Abdel安排的,号称4星级。虽然每天44美金也就是相当于美国的Motel的价钱,可是房间简陋,卫生间的干净程度,照Motel还差好几挡。诺大的饭店里没住几个人,而且从大堂经理们的态度里,明显能察觉到他们早就期待着我的到来,好象我一住下就不会走似的,让人感觉十分不舒服。Internet时代有Internet 的便利,来之前从网上得知开罗有大量的给Backpacker住的酒店,房价在10-20美金左右,非常适合我这种单枪匹马的背包旅行者。

Abdel按约定的时间到了,我们简单商量了一下行程,把登山包扔上他的出租车,直奔第一个目标---金字塔。

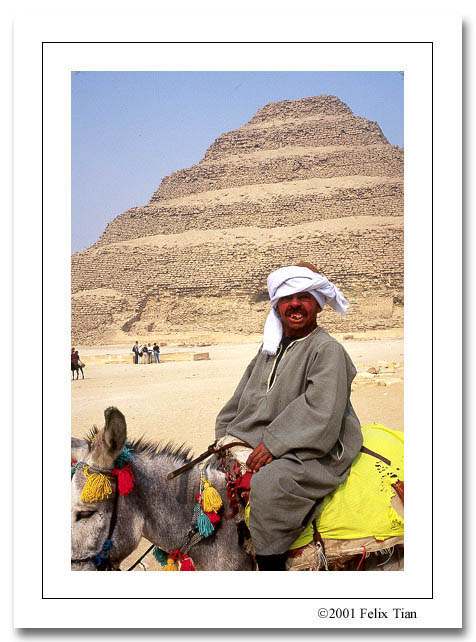

经过约一个小时,汽车进入了沙漠地带。在漫天的风沙里,我终于看到了金字塔的身影。车越走越近,我不禁有点失望,它谈不上宏伟,一级一级的,象个缩小了的中国梯田,风化得十分厉害。但矗立在荒芜的沙漠里,它仍然有种动人心魄的力量。这座金字塔叫Saqqara,建于五千年前,鼎鼎大名,埃及产的一种清淡略带德国口味的啤酒就是以它命名的。

我蹦出车,披挂好,给自己和相机买了门票,直奔进去。没走多远,就发现自己陷入重重包围之中,那是些贩卖各种东西的小贩,还有拉游客骑马,骑骆驼的。有个骑毛驴的冲我高喊“Photo! Photo!”, 看着他充满异国情调的长袍,头巾,我不禁大喜,可当我举起相机,从取景器中看到他为赚一镑小费而挤出的职业式笑容时,顿时泄了气,我要的是生活中真实的人像,不是虚假的笑脸。

在以后旅途中,我给自己订了个规矩:绝对不拍为钱而主动要求照相的人。一般我都是在公共场合偷拍,抓拍;如果是在比较Personal 的场合,就先征求许可再拍照,但如果被摄者为我的镜头而摆姿势,我就放下相机,说声谢谢再见。

下午三点钟,我们赶到了著名的Giza金字塔。

Giza金字塔也称胡夫三塔,是埃及的象征。这三座金字塔建于四千五百年前,这个时期是历史学家公认的古埃及建筑水平的巅峰时期。当时的埃及国王热衷于建设庞大的金字塔作自己的坟墓,他们命人把巨大的石块从Aswan地区开采运到尼罗河三角洲,用我们至今还不了解的方法建了大批的金字塔。到了三千七百年前的时候,古埃及的政治文化中心转到了Luxor一带,当时时兴的是建神殿和秘密的墓穴。所以埃及的金字塔都散布在尼罗河三角洲一带,神殿都在Luxor一带,就是这个道理。

胡夫三金字塔是胡夫法老和他的儿子,孙子修建的。它们象天上的三星般并排坐落在尼罗河畔。最高的胡夫塔高146米,由两百多万块重达两吨的Sand Stone建成。奇妙的是,建在松软沙漠上如此沉重的金字塔在经历了近五千年的岁月后竟然没有一点下陷,这让现代的建筑工程师们十分困惑不解,更让他们困惑的是,胡夫金字塔的建筑误差比纽约的帝国大厦小几十倍,换句话说,我们用现代科技造不出如此精度的建筑物。

我问Abdel为什么古埃及人把很多生活细节都刻在墓穴里流传下来,而独独没有如何修金字塔的记录,他也答不上来。我总感觉有点奇怪,古埃及文化和我在开罗这一天看到的似乎完全不是同源的,好象有个很大的断层。问Abdel,他又给我个No.

Abdel把车停到一个小巷子里,替我讲好价,花100镑(约400人民币)租了头骆驼,又找了个据说是当地最好的导游,叫阿里。这是个大眼睛的黑胖子,嗓门洪亮,英语相当不错。

骆驼主人先按传统给我敬了杯茶,想想Simone只喝瓶装水的嘱咐,我谢绝了;骆驼主人又按传统给我带上了一个白色的阿拉法特式头巾,入乡随俗的感觉让我兴奋不已,高兴得大叫。

我翻身上了骆驼,随着阿里一声吆喝,那畜生一挺身,拔地而起。好家伙!我一下子就在三米多高的地方俯瞰众生,那感觉,爽极了!

骆驼迈着方步,一摇一晃地没走多远,两个五,六岁的小孩追上来,说还没付头巾钱。

“噢,原来不是免费的呀,多少钱?”

“40镑。”

“OK,拿着。”

“再给5镑小费吧,我们去喝啤酒。”

“OK,天是够热的。”

等骆驼又摇出去了几十米,我才反应过来:TMD!我刚用200人民币买了块两尺见方的白的确良布!

都是给罩的!我一把扯下头巾,再不带这劳什子。

阿里骑匹马,两个步行的伙计牵着骆驼,我们一行四人往金字塔下进发。沿途又是无数的小贩争相往我手里塞东西,有的说免费赠送小纪念品,有的把可乐瓶子打开说是欢迎远道的客人。我当然不会再上当,第一回犯错误是无知,第二回就是愚蠢。

伙计牵着骆驼穿过了一大片穆斯林坟地,眼前豁然开朗,胡夫三塔巍然屹立。大漠斜阳,古韵沧桑。

这时是下午四点的样子,从塔的背后斜射过来的阳光依然强烈。我叫停了骆驼,翻身下来,从骆驼褡裢里取出三脚架,把两部RX里分别装上黑白红外胶卷和RVP,紧张地照起来。一口气拍完一卷红外,光线已经转暖,离日落的时间越来越近了。我和阿里约好会合的时间,撒腿就往斯芬克斯雕像下面跑。

斯芬克斯下面人头攒动,水泄不通。我凭着从小挤公共汽车练就的硬功夫,杀进重围,挤到斯芬克斯的脚下,喘口气,缓缓地抬起头,终于,我目睹到了那沧桑了五千年的愁容。

斯芬克斯和古埃及所有的雕像一样,带着表情。粗看一眼,只能看到拿破仑远征军练靶时留下的弹痕,再仔细看,就会看到一种化不开的忧愁。

在我的想象中,斯芬克斯是孤独的,它属于另一种空间:它卧在空旷的大漠里,周围没有喧哗,除了风卷飞沙;没有人烟,除了坐在前面拿着相机的我,残阳从斯芬克斯的背后射过来,把它的肩膀染成金色;它残缺的面孔罩在金色的阴影里,它空空的目光漠然地穿过时空。那时,斯芬克斯是有灵魂的。

想象归想象,虽然斯芬克斯下面的人多得到了不照白不照,照了也白照的地步,快门还是要按的。可就在这时,我的LEICA机出了毛病。过不了片,快门按不下去,换了卷胶卷,还是如此。我简直不敢相信我会有这种运气,这台M6买了才两个月,照了不过30卷,它竟然在我来埃及的第一天,在最美丽的落日时刻的斯芬克斯下面给我趴窝!我气得直跺脚,心里把徕卡诅咒了无数遍,悻悻地把M6扔进相机包。

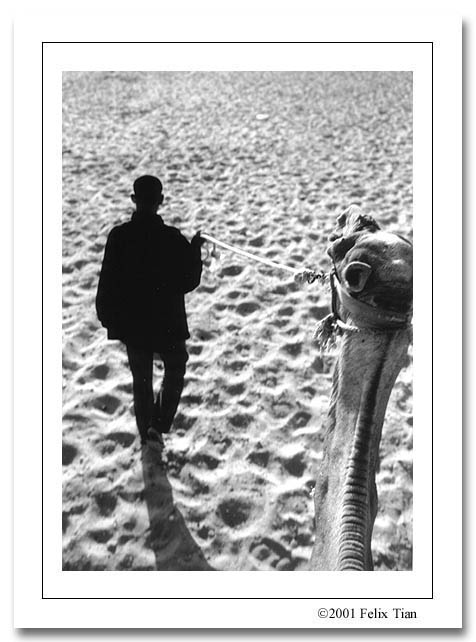

没有了35mm这个最有用的焦距,可用镜头就只剩下45mm这只了。胡乱照了几张,看看时间已过,我赶紧跑回来和阿里集合。阿里望着低垂的太阳,有点着急。他让一个伙计扛着三脚架抄近道去前面等我们,让我在骆驼上坐好,另一个身轻如燕的伙计坐在我前面骆驼脖子的位置上,一声吆喝,骆驼和马就冲着落日飞奔起来。骆驼真不愧为沙漠之舟,在崎岖的沙丘上如履平地,阿里的马很快就跟不上我们了。

这时,火红的太阳已经接近地平线,天空中的几丝云朵里放出紫色的晚霞。胡夫三塔座在万丈金光里,散发着非言语所能描述的气魄。

这是分秒必争的时刻,不能再往前走了。我急急地让伙计停下来,选好地点,另一个伙计也气喘吁吁地到了。身轻如燕的伙计手忙脚乱地帮我拉出三脚架腿,又非常机灵地把骆驼拉过来让它趴下给我作前景(他学得非常快),我跪在地上,趁着远处人影晃动,一梭子把一卷RVP打完。太阳落下去了。

根据经验,我知道太阳落山后通常会有紫色玄光出现,于是指着一个最高的沙丘问阿里能不能上去,阿里说没问题。伙计拉起老大不乐意的骆驼,我们又开始飞奔。

突然,在两个沙丘之间,我又看到了太阳。原来刚才那个地方比较高,太阳并没有完全下去,还有大半个挂在地平线上。

我搂着伙计的腰,在飞奔的骆驼上望着那血红的太阳,眼睛有点湿润。这是我见过的最美丽的落日。它不如东北平原上落日那样鲜红巨大,不似美国西部落日那般通透清澈,不象澳洲红色中原落日那样色泽多变。它深红透黄,带着沉沉暮霭,带着看不清的神秘,带着幽幽古风。

这正是我不远万里来寻找的埃及的太阳!

等我们登上那沙丘,骆驼已经累得口吐白沫,象人一般大声喘着气。我望着那太阳,知道已经没有时间把它拍下来了。

静静地,它在我们的注视之中沉入了大漠。