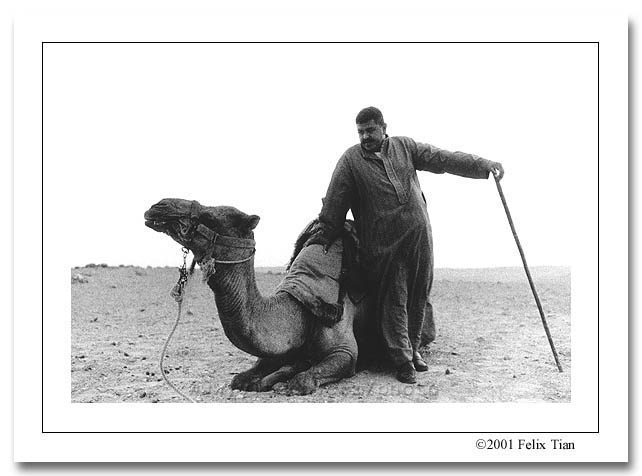

日落后的几分钟里,天空中如期出现了神秘的紫光。看阿里拄着赶骆驼的木棍,依在骆驼背上休息,我问可不可以给他照几张照片,他反问说你是不是靠照相吃饭,我回答说“Just for fun”。他说”好“,站起身,一撩长袍,把赶骆驼的棍子往地下一插,头一昂,摆出一副百万雄师过大江的姿势,还颇有几分模特风采。

天越来越暗,开始有骑着骆驼的黑衣士兵在我们周围打转。阿里不停地和他们打招呼,有时还塞点象钱一样的东西。我抓紧时间把一卷100VS拍完。这时,一个横枪的士兵骑着头威武的白骆驼爬上沙丘,小伙计赶紧跑上去往他手里塞东西,那士兵皱着眉头用阿拉伯语高声训斥。不用说我也能看出,这是个拒腐蚀永不沾的好同志。

胖阿里见状不对,拄着棍子,踱着方步走到骆驼旁边,仰头温和地向那士兵解释,并指指我。我使劲向那士兵挤出个充满了另一个五千年文化底蕴的笑容。士兵白了我一眼,又高声训斥起阿里来。阿里似乎并不买账,也提高了声音,语气不再温和。气氛开始紧张起来,站在一旁的伙计有点不知所措。

士兵踢了一下骆驼,跳将下来,冲锋枪倒拎在手里。阿里也不示弱,跨上一步,把赶骆驼的棍子往地下一墩。两人互相瞪着眼,面孔相距不到一尺,越吵越激烈。

我寻思“糟糕,要干架!“。心里不禁暗暗埋怨阿里:“这沙漠里守坟墓的士兵能有多高的觉悟?你跟他吵,动起枪来那是好玩的吗?”别的不认识,那国产冲锋枪我还是比较熟悉的。

我已经开始十分认真地考虑,等会儿子弹乱飞的时候自己是就地卧倒呢?还是撒腿就跑?事后我有点自责,为什么那时候没有想起卡帕老前辈如果你拍不到好照片就是离火线不近的名言?有出息的人在关键时刻总是能想起点什么闪光的东西。挖掘思想根源,看来摄影对我来说确实是“For Fun!”, 俺注定成不了战地摄影大师,但俺是个对自己诚实的孩子!

这时再看吵架的那对,突然没了声音,顿了一下之后,两个人同时伸出右手,拼命握了起来。然后热烈拥抱。再然后热情接吻---当然是男人那种,左脸一下,右脸一下。再再然后。。。梅开二度,左脸又一下,右脸又一下。我看得目瞪口呆,再再再然后差点没笑翻在地下的一堆骆驼屎上。

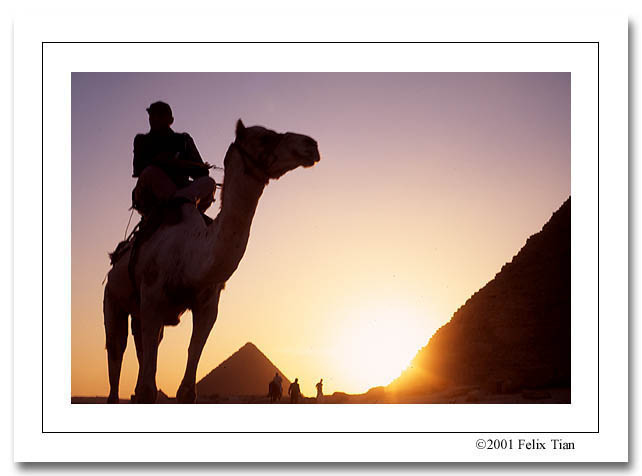

亲热完了之后,阿里往士兵手里塞了点什么,这回士兵坦然接受了。他跨上骆驼,一声吆喝,硕大的骆驼昂然而起。我不禁暗暗喝了声采,那士兵黑衣白骑,横枪其上,衬着远处的金字塔和天边的晚霞,说不出的威风,道不尽的古韵!

等那士兵走远了,阿里破口大骂:“这些当兵的,他妈的都是黑手党!”。

在往回走的路上,阿里再三问我“Are you happy?”,这是我以后在埃及三周里听到的最频繁的问话之一,背后含义不外乎是多付小费。我再三向他保证我真的非常快乐。

穿过几条小巷,我们和等在一座小楼前的Abdel汇合。我掏出钱包正想付钱,阿里说不急,先带你参观Papyrus博物馆。我满腹疑惑地走进这“博物馆”,立刻就明白了这实际上是网上不少人抱怨被宰的黑店。

店里的伙计热情地迎上来,说按埃及的传统要先敬客人一杯茶,我谢绝了。他开始给我介绍并示范古埃及人制作Papyrus的过程。

Papyrus是五千年前古埃及人发明的一种纸,失传几千年,近代被仿制成功。制作过程相当简单,把一种象大麻一样的水生植物的茎削得雪片薄,泡软,按经纬编起来,然后放在石头下压几个月,干燥后就成了柔韧结实的“纸”,在上面写字绘画,历经数千年不坏。

我仔细研究后不得不承认这确实是“纸”。看来古埃及人超越我们老祖宗的不仅仅在建筑方面,而且我们的教科书也有问题。

商店里展示的Papyrus上绘的都是仿古壁画,色彩缤纷,造型神秘,异常精美。我抑制住强烈的购买欲,仔细询问了每幅画的故事,人物身份,手势含义。说来有趣,我在埃及一路上不跟旅游团,大部分知识靠看书得来,这伙计的讲解竟是最丰富的一次直接知识来源,使我以后在Luxor看懂了不少古墓壁画。

我微笑着拒绝了伙计的推销,他契而不舍,说有五折优惠,我只好违心地说你们这里的东西我一件没看上眼,于是他不再纠缠。当我三周后离开埃及的时候,毫不吃惊地发现这店里画的价钱比正常翻了三十倍。

到了该给阿里付小费的时候了,Abdel曾经暗示过一般的导游小费是25镑,考虑到阿里和伙计的优异表现,我给了阿里100镑,伙计50镑。可是他们象是变了两个人似的,贪得无厌, 纠缠不休,我只好又给每人加了50镑。由此得出的教训是:第一, 在对待小费上,埃及人是绝对不知足的,坚持己见在旅途中非常重要;第二,钱包里要准备大量的零钱,当该付小费而你只有大票子时,嘿嘿。。。

一天的游览下来,我已经非常疲劳。吃过晚饭,Abdel带我随便找了家旅店,费用是一天100镑,差不多的住宿条件,但比第一天的“四星级”便宜了60镑,我很满意。

放下行李的第一件事就是给Leica看病。拆下镜头,发现一段断了的胶卷片头卡在布帘快门之间,原来是我倒卷时情急把胶卷拉断了。取出断片,Leica复好如初。哈哈!一天的疲劳一扫而空。

我痛痛快快地冲了个澡,当我哼着情歌湿漉漉地跨出裕缸时,突然发现一件很尴尬的事情:这酒店里没有备毛巾!我有点不相信,于是赤条条,湿漉漉地在房间里团团转了无数个圈,最后确定这酒店里确实没有备毛巾。又没法打电话让服务员送,这口闷气憋的我真是火冒三丈。

接着,又发现另一件很恶心的事情:厕所里竟然还有没有冲下去的大便。望着那黄白之物,我如厕的愿望消失的无影无踪。

拉开床上的毯子,我又傻了眼:床单倒是干净的,但那不知道多少人盖过的上面有不少香烟洞的毯子下没铺被单,床头柜上还有不少烟灰。我断定这酒店的服务员根本没有受过训练。当时已过午夜,我只好再穿上衣服,合衣躺在床上度过了在埃及的第二个夜晚。

十一月四号---永生的图堂卡蒙

早上一见到Abdel,我就大喊:“退房,走人!”

Abdel看着我不解地说:“你又咋的了?”

我控诉了一番,他立刻把经理找来。这经理倒是个老实人模样,连连道歉,说服务员忘记了放毛巾,并立刻找来三个包着头,穿着长袍,光着脚丫走路的女服务员,忙不迭地清理房间。经理再三请我不要走,并说要将房费降为70镑。看着那些服务员的样子我有些心软,就答应了,但告诉经理以后不要让她们再给我收拾房间。

坐上车,我请Abdel先带我去百货商店买了毛巾,肥皂,手纸等必需品。在后来旅途里,我发现游绝对不能高估埃及酒店的卫生条件,至于马桶里的黄白之物也非罕见,除了酒店管理的原因外,也是很多地方的水压不够造成的。见多不怪,解除心魔之后安慰自己,这叫革命宝贝代代传。

今天的游览项目是座落在市中心的埃及博物馆。

埃及博物馆建立于1863年,二十世纪处移馆至目前的二层建筑物内。经过长长的排队和两道严格的探测器加开包检查,首先映入眼帘的是正对着大门的两尊两层楼高的巨大石像,他们是古埃及著名国王Amenophis III和他的妻子,表情和善安详,颇有太平盛世的国君风范。

一楼展示的基本上都是上古的石像,石棺。大厅里采光非常不好,用100度的胶卷,1.4光圈,快门速度大多数在1/4秒以下,要拍照,此时此地非M6莫属。为了抵消大块阴影的冷色调,我在M6里装上了Kodak E100SW。

我怀着崇敬的心情瞻仰了在学生时代就耳熟能详的“书记员座像”,“老村长”,“Nefertiti头像”等。虽然已经很熟悉这些雕像,但看到实物时我仍然感觉到了很大的冲击和震撼,也许这就是立体艺术超越平面艺术之处吧。

馆内用人声鼎沸来形容一点都不过分,导游们举着小旗,打着手电,带着各国游客挤来挤去。每个角落里都站着黑衣士兵。还有不少小学生在老师的带领下接受爱国主义教育。埃及的孩子们非常可爱,他们长着大大的黑眼睛,透出无比的灵气和聪颖,又带着阿拉伯人血液里的热情奔放。当我蹲在地下换胶卷时,一队小学生经过,每个人都弯下腰,把小脸凑到我面前,眨着好奇的大眼睛,用一听就是学校教出来的英语争着问:

“What’s your name? ”

“Welcome to Egypt!”

“What’s your nationality?”

。。。。。。

“What time is it now?”

我极有耐心地把这些问题回答了二,三十遍,心里充满了对异乡小主人好客的感激,真正的好心情!

不过这好心情很快就被餐厅的小老板给破坏得一干二净。吃午饭时,我无意中发现餐厅老板把我周围所有桌子的帐单金额都多算了许多。看到周围的人都审单,我这最恨算算术的人也作了回加法。果然,结账时那胖胖的老板又算错了,我指出我要了两听啤酒,不是三听,他多算了10%。

那人指指菜单说:“那上面写着我们多收12%的服务费。”

原来如此,我掏出钱包正要付钱,再定睛一看,那上面明明写着“服务费已含” 。我把那字指给他看,他无语,终于加出了正确金额。

看来这貌似忠厚的年轻人完全知道自己在做什么。这种下三滥的手段如果放在市井里倒也没有什么希奇,可是发生在举世闻名的埃及博物馆里真有点不可思议。从此,我对埃及的生意人印象坏透。

博物馆的二楼基本上陈列的是图堂卡蒙墓的出土文物。要想了解埃及古文化,无法不提到图堂卡蒙。

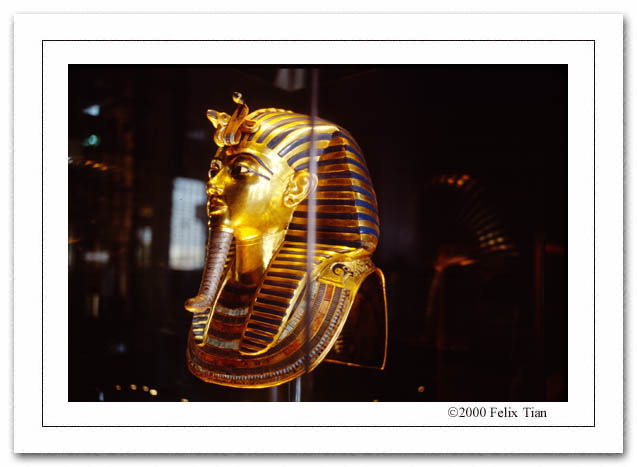

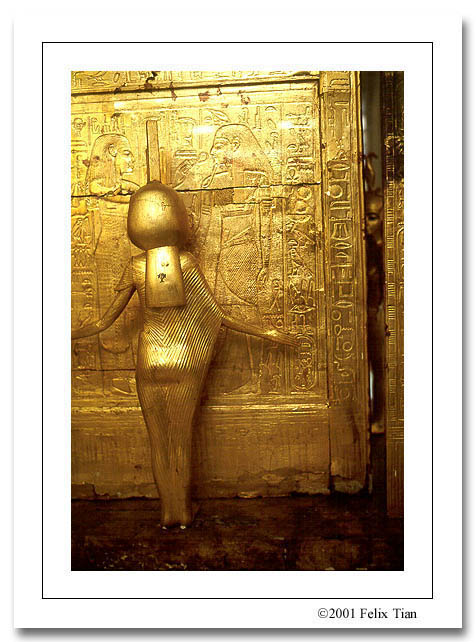

图堂卡蒙在历史上是个毫无地位的孩子国王,在3350年前,就位九年后夭折,时年十九岁。如果不是1922年英国考古学家Howard Carter 在Luxor发现了他的墓,世人也许根本不会记得他曾经存在过。他的墓是唯一未被盗空的国王墓穴,也是国王之谷里最寒酸,最小的墓穴。当Carter发现图堂卡蒙的墓穴时,从墙上的封印断定这墓已经两次被盗,墓中的60%的随葬品已经不见。饶是如此,图堂卡蒙墓幸存的5000件随葬品一出土,立刻震惊全球,图堂卡蒙肃穆的黄金面容也立刻成了古埃及灿烂文明的象征。

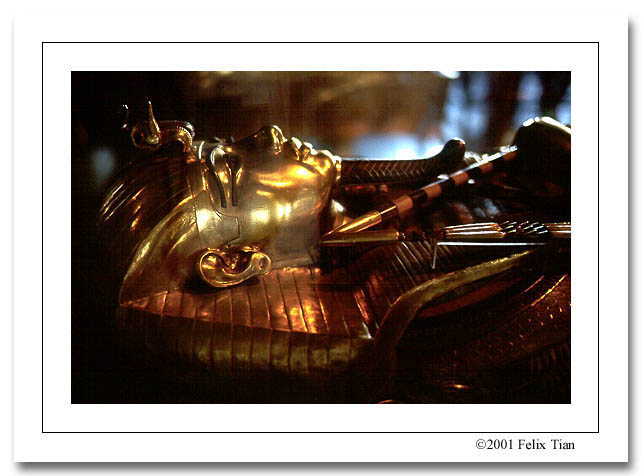

盗墓者没有偷走的是一些极其精美的木雕和图堂卡蒙的棺木。1924年,在发现图堂卡蒙墓的两年后,埃及博物馆里,19位见证人面前,Carter打开了巨大的镀金方形棺木。他首先看到的是一堆破烂麻布,拨开麻布,一具精美的人形镀金木棺出现在人们眼前,棺材是以古埃及Osiris神的形状雕刻的。最让人感动的是棺材上放着的一束据猜测是图堂卡蒙年轻妻子放的鲜花,在历经了三十三个悠悠世纪后,那些花仍然保持着少许色泽。

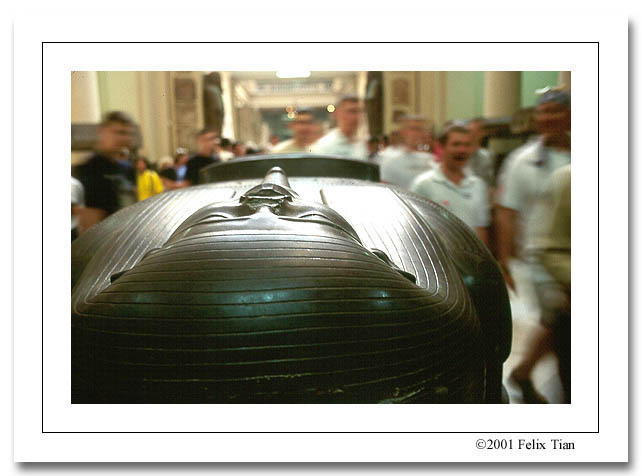

1925年2月,又过了差不多一年,Carter博士打开了这人形木棺,露出来的是第二具镀金人形木棺,上面有更多的鲜花,这些鲜花提供了图堂卡蒙死的准确月份。再打开这第二具木棺,Carter博士几乎不敢相信自己的眼睛,出现的是一具重达1.17吨的22K纯金棺材。棺材里面是图堂卡蒙的木乃伊,木乃伊上面罩着一个按图堂卡蒙真人面容铸造的黄金珠宝面具。面具上的图堂卡蒙庄严肃穆,有着和他年龄不匹配的神情和胡须。即使按3300年后的标准看,这仍是件不可思议的艺术极品。

我在图堂卡蒙的面具前站了许久许久,我完全被淹没在他那超越时空的目光里。

第一次,我为我在其中长大的文化感到了自卑;

第一次,我不得不承认世界上有全方位超越中华文化的古文明;

第一次,我毫无保留地认同并由衷地接受了这灿烂的文明。

我知道,从看到图堂卡蒙目光的那一刻起,我将永远无法摆脱那磁石般的吸引力!

我将永远无法摆脱神秘的埃及!

直到下午四点,我才把整个埃及博物馆转完。由于时差和沉重相机包的关系,人累得快站不住。在小卖部里买了本导游书,两张地图,出来和等在外面的Abdel汇合。回到酒店,约好八点钟出去吃饭上网,躺下来仔细看这本导游书。这书是Insight系列,又厚又重,前半本活脱脱的就是本埃及简史,它不象别的系列那样轻便,但非常适合我的需要。很可惜这书后来在亚力山大被盗,害的我一星期找不到北。

这书解开了我这两天心中关于埃及文化断层的疑团。原来现在我们所看到的是久已消失的古埃及文明的遗迹。古埃及文明的黄金期是在公元前2500年—公元前332年间。其后,埃及饱经战乱和异族统治,先是希腊人,然后是罗马人,每一次变更都对其宗教,文字产生了重大影响。公元640年,阿拉伯人横扫中东,把伊斯兰教引入埃及。从此,埃及古文化消亡,埃及人被全盘同化。如今的埃及人在语言,信仰,文字上和古埃及人已经没有任何相同之处。古埃及的灿烂文明被埋入了茫茫沙漠。

直到两百多年前,拿破仑远征军征服埃及,一些法国考古学家打开金字塔,开始破译古埃及象形文字,这悠远的文明才重见天日。但时至今日,考古学家能够翻译的仍只是古埃及文字的一部分。

如今,如果你在开罗打的,告诉司机去埃及古城,他一定会问你“哪个古城?”,因为不同的历史时期留下了风格决然不同的建筑和居住人群。有趣的是,在其它国家是世仇的一些种族,如犹太人,阿拉伯人和基督教徒在埃及都能和平共处,也算是一大奇观。从摄影的角度看,开罗有最丰富多彩的建筑风格和带着浓浓历史味道的多样化人群,可谓是摄影的天堂。

晚上八点,Abdel准时到了,我们出门。开罗的夜晚灯火通明,热闹非凡,有点象落后的广州,随处可以找到麦当劳,肯特鸡之类的快餐。我告诉Abdel我来的目的是领略埃及的一切真实生活,请他带我去地道的埃及餐馆。他熟门熟路地在一家伊斯兰餐馆门前停下车,我们吃了一顿非常棒的烤羊肉。埃及菜很有点象中国菜口味,比较特别的是佐以大量凉拌菜,遵循西蒙女士的嘱咐,我没有动这些生菜,虽然心里想吃得要命。

吃过饭,找了家网吧发了几封Email,困得实在熬不住,我们开车往回走。

在开罗坐车一定要有很好的心理承受能力,原因是开罗街头的红绿灯完全是摆设,司机们凭借高超技艺和英雄虎胆在无政府主义的大街上横冲直撞。Abdel不时把车窗摇下来对着抢路的车一声怒吼,由此,我学会了我的第一句阿拉伯语,一句国骂。

在路上,我发现了一件非常让人吃惊的事情:开罗街头有妓女!问Abdel怎么回事,他耸耸肩说那都是国外女子,比如从以色列来的。

哈哈!富有敌国的女子!我问Abdel:“你觉得我会相信这话吗?”

他十分认真地说:“真的!前不久有个电影讲的就是这故事:一个以色列妓女爱上了个埃及小伙,但发现自己染上了爱滋病,不能和所爱的人在一起,最后死在情人的怀抱。”

我问Abdel这种煽情洗脑幼稚可笑糊弄青春期少年的电影是否有人看。他说还不少。我告诉他这版本的故事满世界都是,最后的结局都是女孩惨死,男孩幸福地活着,在中国这故事叫“第一次亲密接触”。