十一月十二日---岛上农家

一早,我让Abdel拉着我跑了好多相机商店,才找到三家店有我要的胶卷,我扫清了其中两个店的库存,补了8卷RVP和15卷TMX。

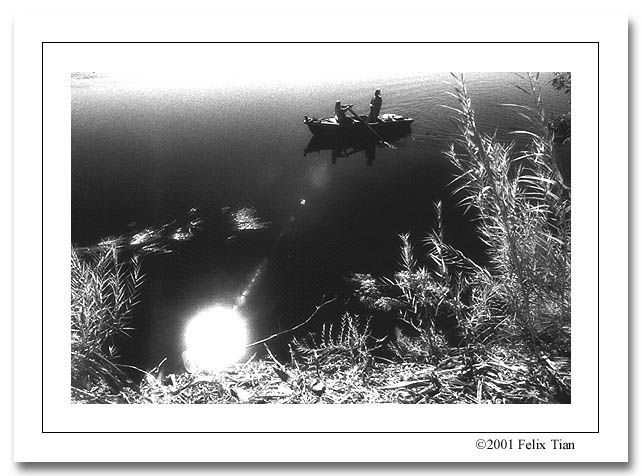

今天是我在开罗的最后一天,日程安排很松,Abdel找了条船我们一起游尼罗河。

白天的尼罗河失去了夜幕里的神秘和妩媚,碧水蓝天,就着冰凉的啤酒,万宝路和拂面清风,倒也心旷神怡。

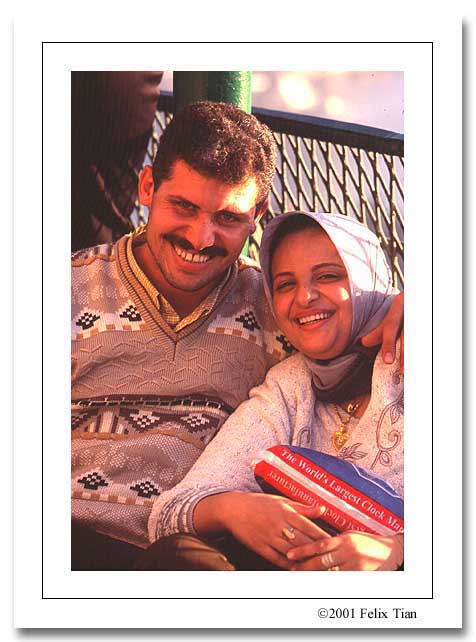

开船的是个叫Badawy敦厚开朗的小伙子,Abdel和他谈了没几分钟,两人就象兄弟般亲热。看Badawy远远地在船尾向我挑大姆指,我问Abdel怎么回事,原来他在向Badawy贩卖我在荷兰红灯区的见闻。

两人谈得投机,于是Badawy说带我们去一个游人上不去的小岛。

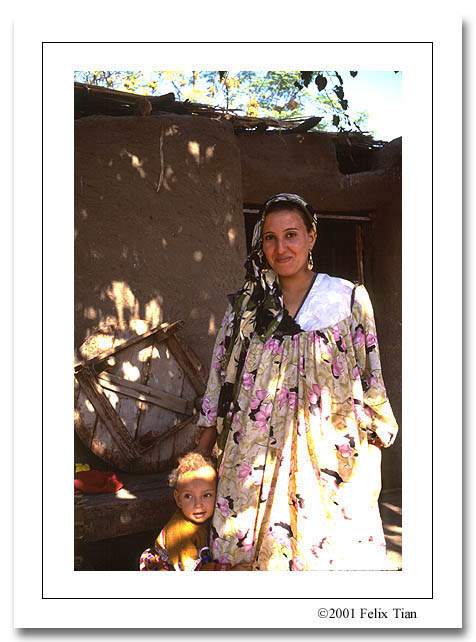

小岛坐落在尼罗河分叉口,上面只有四户人家,船一靠岸,Badawy就熟门熟户地和几个姑娘大嫂打招呼,我立刻被好奇友好的目光包围,孩子们捂着嘴冲我吃吃傻笑,目光极其纯良。

岛上种满了香蕉树和各种蔬菜,接待我们的是个漂亮嫂子,叫Sabah。她在香蕉田垄边的树下铺了块草席,捧来壶茶,这是一种加了糖和薄荷叶的浓茶,芳香扑鼻,沁人肺腑。

我们坐在香蕉树下,Badawy半卧在草席上和一个叫Jasmin的未出嫁的姑娘嘻笑调情,Sabah与Abdel这个十分钟前的陌生人高声谈论她的婆媳关系,下午的阳光从香蕉叶间斑斑撒下,远处传来鸟啼牛鸣。

日落时分,我们和小岛的女人们告别,回到开罗市。

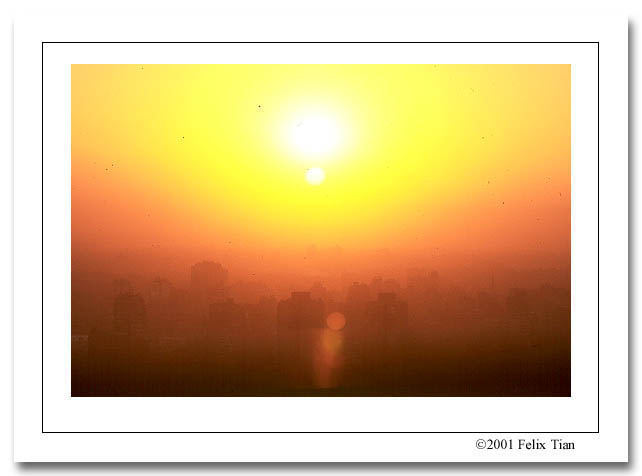

最后一站是开罗塔,这电视塔是整个开罗最高建筑,俯瞰着近两千万人口的古城。金色的晚霞透过浓重的 雾霭给开罗披上了华丽的晚装,胡夫三塔若隐若现在天之尽头。再一次,我确信,最美的落日在开罗!

分手的时间到了,我和Abdel在火车站的夜色里紧紧拥抱吻别,依依不舍。十天的旅途使我们由陌路变成了兄弟,十天的时间让我们都对彼此的人格和生于斯长于斯的文化产生了深深的敬意。

Abdel给我买了张电话卡,再三叮咛我以后每天晚上一定要打电话报个平安。看着Abdel瘦削的身影消失在熙熙攘攘的人群里,我心里酸酸的不是滋味,有旅途就有离别,体会别离如同体会孤独一样是一种无可奈何,是一种凄凉的美。

莫名其妙的,我同时也感到了一阵轻松,和Abdel的熟识使我对开罗没有了陌生感,但也失去了初入陌生国境那种兴奋和探险的心境,人开始变得懒散,这不符合我的初衷,我发誓在以后的日子里要坚持背包步行走埃及。

火车的目的地是Aswan,这条线路是我仔细研究导游书划出来的,坐火车先到Aswan,然后到Luxor,回避著名的尼罗河游艇,绝对不乘飞机,尽量使用大众化的交通工具。由于我已经近十年没有乘过火车,今晚的旅程让我十分兴奋。

和我同处卧铺车厢的是个年轻英俊的法国剧作家,蓝蓝的眼睛象汪深不见底的湖水。

他说来过埃及五次,小时候来的时候狮身人面像还卧在沙堆里,金字塔周围除了风沙没有人烟。我请他喝了瓶啤酒,我们谈起了西藏,他向我控诉西藏的人权状况,说当地人走到哪里都要证件,我告诉他汉人到边境也要边防证,他拿出法国式的傲慢说那是不同的。我谈起巴黎戴高乐机场管理之差,工作人员之无礼,他马上反驳说你们美国的机场更差,我立刻纠正他说我们中国的现代化大机场随便拎一个都比戴高乐机场强,于是我们再也找不到共同的话题。

吃过服务员送来的饭,我们斯斯文文地谦让了半天床位,斯斯文文地道过晚安,鼾声齐起。

十一月十三日--- 阿斯旺的舵手Nadi

伴随着暖暖的朝阳,火车驶进了Aswan。我伸着懒腰下了火车,正在盘算如何找旅店,迎面来了两个人问要不要酒店,我答应了一声,把登山包交给夥计,那人拎了一下,一声嘟囔,哈腰把登山包扛在了肩上。走到他的出租车旁边,我问那司机价钱,他回答说:“你放心吧,不远。”

我说:“你不告诉我多少钱我怎么放心?”

他说:“20镑”

我冷笑一声,扭头就走,他连忙拉住我说:“那就10镑” ,看着他狡诘的小眼睛,我知道给他5镑都算多。果然,车走了几百米,拐两个弯就到了,要是当地人打的,这个距离付2镑也就成了。

小旅店非常简陋但还干净,32镑的房费比开罗便宜了一半,我于是住下。

在埃及打的是门学问,几乎没有外国人能逃过挨宰的命运。埃及的出租车不打表,收多少钱全凭司机的良心和乘客的长相,而当你不幸地长着一副非埃及人的面孔时,几乎没有司机会有良心。我在悉尼碰到的一个埃及移民出租车司机告诉我的诀窍是,一定先讲价后上车,价钱见面砍一半。我自己的经验是到一个地方先看地图,10公里内的距离10镑绝对够,而且出门前问问酒店的服务员也是个好办法。埃及当地人打的不讲价,因为他们知道该付多少车费,如果是黑衣寡妇的话,很多出租车司机甚至不收费,Abdel就经常干这种事,有时还暗示我给点赞助什么的。

下午,我歇息已毕,收拾好相机包出门,在江边找了条Felucca,顺流漂将下去。

尼罗河上最有特色,最浪漫之旅就属这Felucca了,这是一种有数千年历史的单帆小舟,可坐10人,由一名舵手操纵,全靠见风使舵在水上行走。

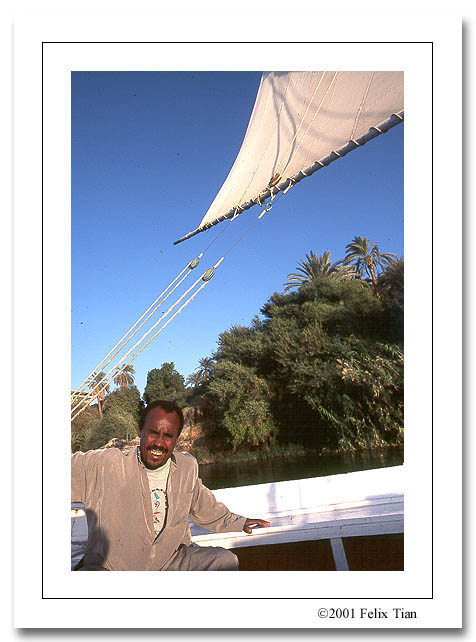

我的舵手叫Nadi,皮肤黝黑,一看就是Nubia人。Nadi放声唱着歌,黑黑的面孔在阳光下放着快乐的光芒。

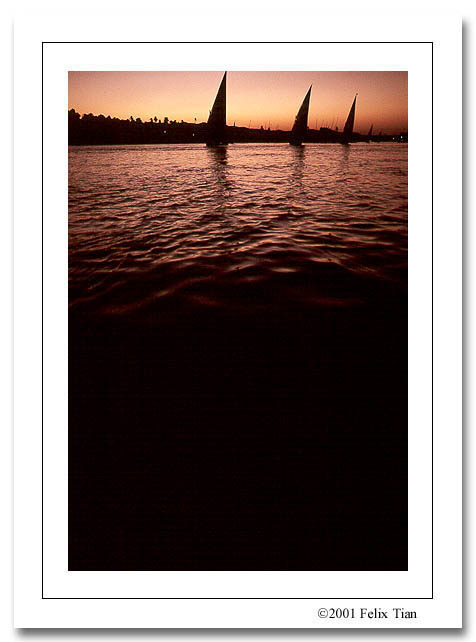

尼罗河上白帆点点,小舟走着之字在水面上蛇行,我躺在甲板上,迷迷糊糊地看着撒落在白帆上的光线一点点变暖,变黄,变红。Nadi的歌声渐渐逝去,我问起Nubia民族的事情,立刻,愁云浮上他的脸颊,他的声音不再洪亮,英语开始破碎,他向我描述他那如天堂般美丽,如今沉在水底的故乡,讲述他背井离乡,寻求另一种生活方式的艰难。金色的光线在Nadi黯然的脸上跳跃,他苦涩的声音化作浓浓的乡愁笼罩在Felucca上,即使尼罗河的清风也不能化去。

Nubia是在上埃及地区居住了几千年的少数民族,他们勤劳善良,男人多在外打工,但很少在异乡结婚生子,他们用外面世界带回来的彩色张帖画装饰家里的墙壁,把游子的情怀传给下一代,也把家的观念灌输到他们的血液里。六十年代,随着埃及政府修建阿斯旺水坝的一声令下,十万Nubia人永别了世代祖坟和神庙,挥泪看着自己的家园变成一片汪洋,其中一半人迁入利比亚,另一半散到埃及各地,开始了无奈的新生活。

我躺在在辉煌金光里飘荡的小舟上,陷入一种半催眠状态。Nadi的乡愁只有游子最懂,只有孤独的人最懂。我想起了阮义中在他的“当代摄影大师” 一书里评价Bill Brandt照片时讲的话:“‘未来’ 是‘现在’的故乡,‘永恒’ 是‘刹那’ 的故乡,‘宇宙’ 是‘个人’ 的故乡。。。。。。”

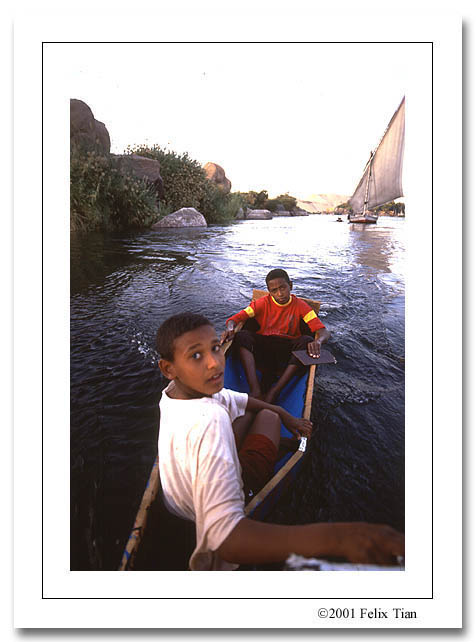

猛然间,一阵儿歌从水面上飘过来,那是一首三节拍的歌曲,曲调极其简单优美。

我坐起来,看到两个Nubia男孩用两块破木板划着条独木舟踏歌而来,他们的眼神里露着同样的乡愁,他们的歌声里有着同样的忧伤。我换上广角镜拍了两张,给了他们两镑小费,于是孩子们又童声童气地唱着歌向另一条 Felucca 划去。

在以后的两天里,孩子们的歌声一直萦绕在我的脑海里,久挥不去,那歌一听就是属于少数民族的,带着平和的悠长和淡淡的忧伤,有着大自然的气息和人间的无奈。我很为自己是个音盲不能记录下这个曲子而后悔。

太阳落山了,我跳下Felucca,Nadi憨厚地笑道能不能给他多算半个小时的船费,我说该几个小时就是几个小时,但我会给他多留10镑小费,Nadi转了半天眼珠也没明白为什么我把一件事用不同的方法说。

我约好明天下午还来坐他的Felucca,和这个Nubia人挥手告别。

晚上我步行了很远,参观了新建的Nubia历史博物馆。午夜时分给Abdel打了个电话,一听到我的声音,Abdel激动得大叫:“Felix! I miss you so much!”

感受着听筒里传来的热情,我于是不再孤独。