十一月十七日--- 骑车探国王谷

今天又是一个艳阳天,从床上懒懒地爬起来,换上短裤,把三角架绑到自行车上,渡过尼罗河,一溜烟地向国王谷进发。

在似火骄阳下骑了整整40分钟,消灭了一大瓶矿泉水,还看不到国王谷的影子,周围死一般寂静,光秃秃的石山在蓝天的映照下黄得耀眼。我开始牛喘,双腿如登千斤,骑车的姿势不再潇洒。

两辆出租车经过时停下来问要不要带我去国王谷,被我一口回绝,咱可丢不起这人,谷地里骑车的旅行者本来就数的出来,亚洲人更是绝无仅有,要是被别人看见出租车屁股里翘着辆自行车,那还不笑掉大牙?受党教育这么多年,好歹也懂得为国争光的道理。于是,每当有旅游大巴从身边经过时,我都挺直汗流浃背的腰杆,在各色人种的目光中做出一副闲庭信步的样子。

休息了三次,眼前金星开始飞舞,这使我不得不认真重审在这非洲大陆不毛之地为国争光的必要性。

正在这时,看见对面一个白衣长发女孩飘然而来,双腿象登风火轮一般把自行车登得飞快。我见状不禁暗叫一声 “惭愧!” ,顿有大江东去,英雄老矣之慨,再定睛一看,那姑娘不是Natalie是谁?

Natalie在我面前停下,见我面色不对,第一句话就是:“Felix,再骑不远你就到了!”

谢天谢地!Natalie是只可爱的白喜雀!

问起Natalie为什么单身行走,她说因为和Heidi要看的东西不同,所以大家分手各找各的墓地。

我真是服了这帮洋妞,在异国他乡的墓地群里独来独往也不害怕。

在Natalie的鼓舞下,我终于胜利到达了终点。三个刚从大巴下来的西班牙胖大嫂瞄着我交头接耳嘀嘀咕咕,一副八婆的样子。我暗自庆幸,并总结出做人一定要有骨气,在哪里都能为国争光的道理。

买好票,我正要往里走,被一个长着漂亮小胡子的士兵叫住:“咱们都是兄弟,你还认识我吗?”

我一看,认识,昨天在女王谷见过他,当时我的阿拉伯语三板斧让守门的他十分惊奇并差点儿笑翻到地上。

士兵亲切地拉着我的手坐下,说他们每天都换防,他给我在导游书上画出了值得看的墓穴,我们交换了姓名,他真诚地问:“Felix, 你会记住我的名字吗?”

“我决不会忘记的” ,我向他保证。

和小胡子告别,走出去了不到20米,我就怎么也想不起他的名字了。记不住人名,地名是我的罩门。但我也不算食言,他善良的面孔和真诚的笑容已经深深刻入了脑海,我向来对自己的视觉记忆力极有信心。

能记住旅途中的笑脸是人生的一笔财富!从埃及回来,我发现自己变得很富有。

在国王谷,我看了七个墓穴,最感震撼的依然是图堂卡蒙的坟墓。和别的国王动辄百米多长,多达五层,几十米深的墓穴比,图堂卡蒙墓简直不值得一提,往地下走了十几米就到了底,附穴小的让人难以相信能放进去5000多件随葬品,除了主墓室的四壁,整个墓穴没有任何装饰,斧凿斑痕,历历在目。但是,仅仅是主墓室的精美壁画就足以使任何人的埃及之行奕奕生辉。

图堂卡蒙主墓室内三面墙都是独特的金色壁画,画面上的人物巨大,表情圣洁,风格简单明快,很适合这孩子国王的品味。壁画表现的是12只神色各异,主管黑夜的狒狒打开通往冥界的大门,图堂卡蒙和象征太阳的黑甲虫一起穿过大门,冥王Osiris迎接图堂卡蒙和他的灵魂,然后图堂卡蒙与Osiris合为一体,获得永生。

墓室中央放着图堂卡蒙的出土棺木,图堂卡蒙带着黄金面具静静地安息在里面。金色的壁画映着金色的棺木,整个墓室里金光灿灿,扑朔迷离。看着图堂卡蒙永生的画面,我又产生了时空错位,恍恍不知身在何处。

几个小时的时间在着迷和叹服中很快过去,我依依不舍地走出来,在经过几辆停着的出租车时进行了激烈的思想斗争,最后爱国主义的薄脸皮终于战胜了小资思想,我跨上自行车。

骑了没多远,突然发觉自己也跟Natalie一样把自行车登得跟风火轮似的,不禁霍然大悟,原来回去的路是个大下坡,怪不得我来时骑得那么艰难,当时被日头晒得晕头晕脑也没察觉。于是自尊心得到极大满足,哼着小曲一路滑将下去,十几分钟就出了国王谷。

傍晚时分,回到东岸,开始满大街小巷找餐馆填饱肚子。自从离开了Abdel ,我就没吃到一顿可口的埃及饭菜,昨晚找了一家号称四星级的饭店,里面只有意粉供应,一结账,好家伙,相当两天的房费,明摆了是把外国人当羊牯宰的黑店,所以我发誓要找到一家给埃及人开的地道的小餐馆。

在一个狭窄肮脏的胡同里,我终于找到了一个烤肉店,小老板用红红的炭火把羊肉烤的青烟直冒,香气扑鼻,门口一群埃及人坐在小板凳上围着个小电视在看足球。

我的田式三扳斧再次出手,他们立刻给我搬来了个凳子,我要了一盘烤肉,放在膝盖上,边吃边看球边跟他们瞎侃:

“嘿!我特喜欢足球,我的名字Felix翻译成埃及话就是足球的意思。”

其实,我对足球的全部知识仅限于能看懂谁进了球。

。。。。。。

“你们职业俱乐部里有个叫Felix的乍得黑人球星吧?嘻嘻,我俩的名字一样。”

。。。。。。

一个荷兰巨人骑车过来,坐在我身边,我们各要了瓶啤酒,聊起了西藏。

与火车上的那个法国剧作家一样,这荷兰人对于西藏和中国的历史完全无知,西方媒体在这个问题上总是把不招人喜欢的执政党和应该尊重的历史混为一谈。很快,我们的聊天变成了温和的争论。

荷兰巨人将了我一军:” 如果这是美国队和中国队踢球,你为哪边呐喊?“他指了指电视机。

” 哪边踢出好球我为哪边叫好,只要是公平竞争。“我答起来不加思索。

” 哈哈,你是个很好的外交家。“,他揄挪我。

” 这不是外交词令,运动的精髓在于’Fair Play ‘ ,作个运动员不容易,应该在公平的条件下让实力去讲话。不就是把一个皮球踢进一个门里的游戏嘛,把它和爱国主义联系起来是十分愚蠢的。”

舌枪唇剑,我们虽然谁也说服不了谁,但酒喝得还是挺愉快。结账时,我很高兴看到账单上写着25镑,等于我一天的房费,我给老板留了2镑小费。再回头看那荷兰人,他掏出20镑,说:” 这顿饭就值这么多钱“。

啊?!敢情在埃及吃完了饭也能讲价?我又开始觉得自己象头猪。

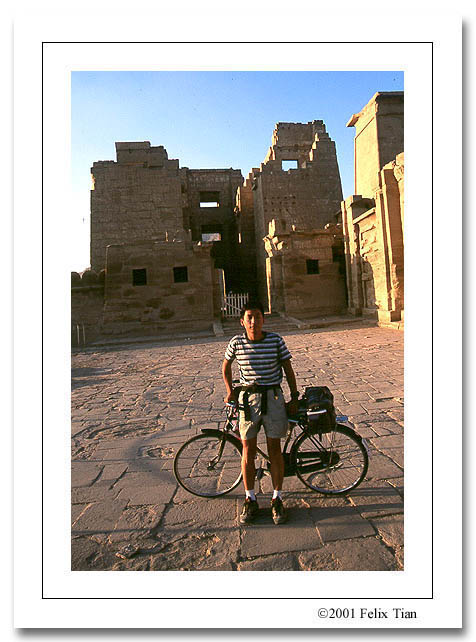

十一月十八日--- Karnak神殿

我今天的计划是先看Karnak神殿,下午过河再去参观贵人墓地。

Karnak神殿对于中国人来说并不陌生,“尼罗河上的惨案” 里的很多外景就是在这里拍的。记得小时候看这部电影时印象最深的是一个时髦妇人站在一排卧着的公羊雕像前用手摸着一个羊头娇声娇气地说:“瞧,这多象个男性生殖器” 。在那个谈性讳莫如深的年代里,矫情妇人的话对我来说不啻是个劈雷,使我朦朦胧胧地对外面那个能把生殖器随便挂在嘴上的世界产生了好奇和向往。

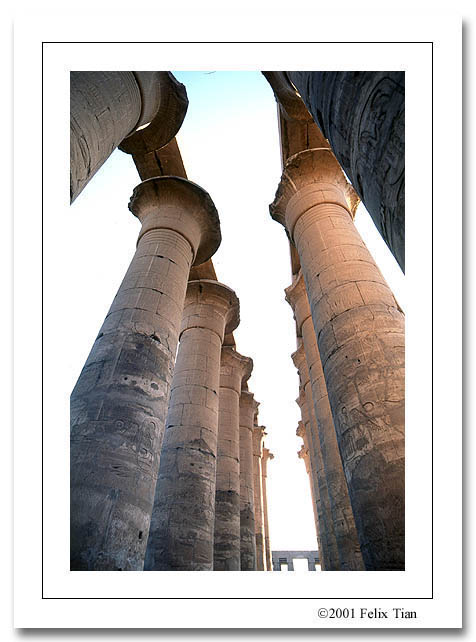

Karnak神殿是目前世界上最大的庙宇, 占地一百英亩,据十六世纪随拿破仑东征的历史学家估算,Karnak可以轻松地把巴黎圣母院装进去,另一种说法是Karnak神殿的面积几乎和半个曼哈顿一样大,但对这一点我十分怀疑。

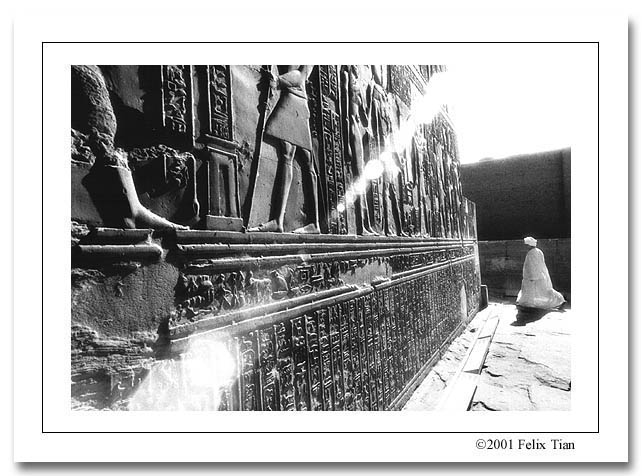

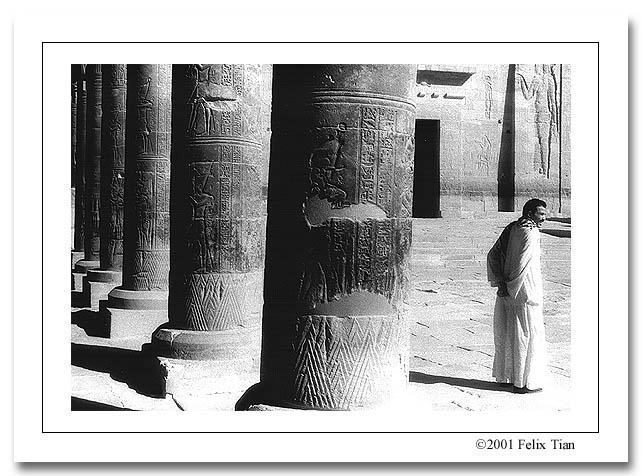

Karnak始建于三千多年前,历代法老在其后的一千三百年时间里按照自己的意志不断对神殿进行改建,扩建。如今,宏伟的殿顶已经不复存在,只留下百十根几十米高,几人合抱粗的巨大石柱,任人们去臆想昔日法老的气派。石柱之间散落着重达200吨的石像和尖碑,图案文字凸凹其上,苍劲工整,望之俨然。

神殿里游人如潮,人们徜徉于巨柱林之间,仰视指点,低语叹息。在这里,历史和今天相距的是如此之近,我似乎听得到法老的脚步在空气里振荡,看得到祭司的权仗在阳光下闪亮,人间富贵,过眼云烟,只剩下凝固在石头里的古人作着玄妙的手势。

我在Karnak里逛了几个小时,烧了几卷黑白胶卷,出来时累的精疲力竭。

我骑车回到昨天那个小铺子里吃烤羊肉串。旁边桌子上坐的是个法国人,健壮的身体和亮亮的光头让我想起每年六月底在旧金山大街上游行的性感小伙子们。

他告诉我说他去过最美丽的地方是Siwa绿洲,我一听,马上来了兴趣,把他破烂的“孤独星球” 借过来查了一下,离我的下一站亚历山大港不远,于是立刻决定修改行程,去Siwa!

据书上讲,Siwa是埃及最偏远,最保守的绿洲,那里的少数民族与世隔绝,服饰艳丽,极其传统,甚至连银行都没有。书上告诫去那里的女游客不要穿短袖刺激当地人,最好带个面纱什么的。哈哈!听起来是个可以让我一了黑衣蒙面女郎情结的地方,非去不可!

吃过饭,道声谢,我一溜烟儿骑到火车站,买了晚上的卧铺,然后坐轮渡过河还了自行车,还车前,又跑去看了看坐在暮色里的两个孝子最后一眼,向他们告别。

随着火车一声长鸣,我离开了这让我永生难忘的古都。