德里的机场和世界各地的首都机场没有什么不同,空旷冷静、明亮整洁、回响的脚步声不带一丝人情味。唯有高悬在海关上方的一排佛家手印黄铜雕塑昭示了这是一个拥有令人敬畏的古文明的国度,神秘而宏大,飘浮在视线不可及之处。

一直被种朦胧的预感笼罩着:即将踏入的会是一个纷杂茂密的文化原始森林; 即将经历的必定是一次充满奇遇的精神之旅。

正合吾意!

海关官员的台子上竖了一张画片,上面同样有一只手印,写着 “Namaskar”。故意问那字的含义,他说那是敬语,表示欢迎。我当然知道,因为那是我的一个模特的艺名。取出iPhone拍下那只手,打算回去送给那个艺术气息浓郁、肌肤如雪的女孩。

出了海关,找到在外面等待的司机。出租车在污浊的空气中颠簸着驶向客栈。

出发前,我对整个旅程只安排了两件事,一是买了张去德里的往返机票,再就是在网上订了一家可以接机的客栈。这家客栈的价钱是别家的两倍,选择它仅仅因为它的住客大多数是来自以色列的背包客。

犹太人做事向来靠谱,为犹太人做事更得靠谱,我印度之行的第一天落脚之地还是找个靠谱的为好。

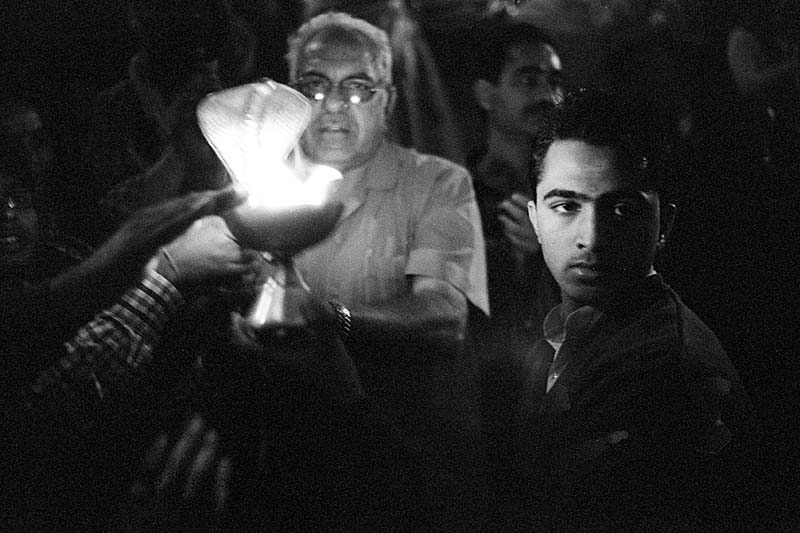

出租车驶入狭窄肮脏的小巷,立刻,一股中国春节的味道扑面而来。那是混合了浓浓的硫磺、五颜六色的烟花、此起彼伏的炮竹、和孩子们奔跑喧闹的东西,遥远而亲切,暗流在血液里,不经意地牵动了一丝乡愁。

凌晨三点,被时差唤醒。窗外一群狗在狂吠、急跑、撕咬,远处炮竹零星。

打开电视,看到的竟是布鲁斯。威利斯自信满满地在拯救地球。四顾房间里雪白的墙、美式插座、带遥控的空调,窒息之感顿生,决定起床之后马上换个客栈。

万事之初,一切从简;旅行之初,一切归零。

脚踏实地并非是旅行的开始,心接了地气方能真正启航。 清晨,走进背包客聚集的街旁小店,点了瓶装水和煎蛋。环顾四周,不仅哑然失笑,恍然是坐在了 Burning Man 的中央大帐里。虽然来自世界不同角落,每个人不约而同地都是奇装异服,都带着纹身,都神情飘忽,一付在寻找自己精神家园的模样。低头看看自己,也还是在沙漠里的一身打扮。

感谢上天,让我一年四季都生活在自己的乌托邦里。

感谢际遇,让我举首低眉总遇到赏心悦目的同路人。

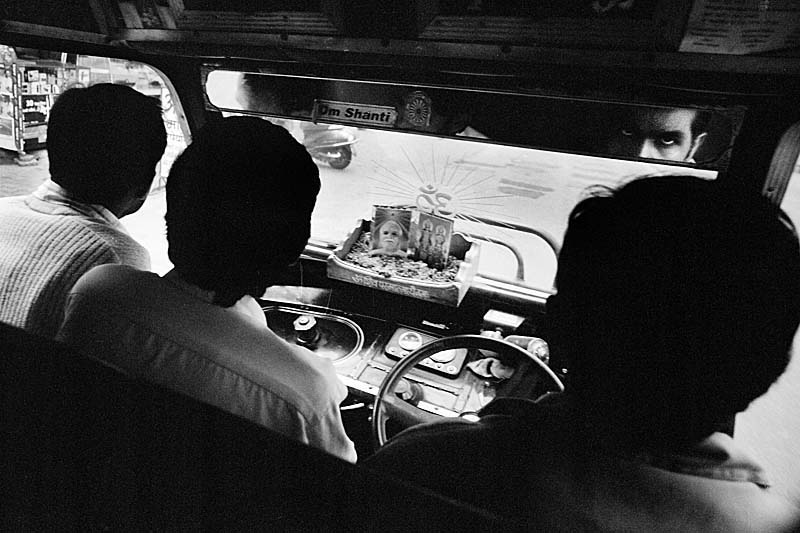

拦了辆突突--一种黄绿相间电动三轮出租车,蝗虫般布满大街小巷--去看位于旧德里的红堡。那是由赭红色的石头砌成的昔日王宫,高大宏伟。

红堡里白色的大理石宫殿雕梁画栋,穿着五彩沙丽的女子飘然其间,学童们在奔跑,沉默的石壁间回荡着欢笑,天上一轮灿烂骄阳。

花了一个小时捕捉掠过残桓的飞鸟,默算着曝光数值,想象着底片上的银盐成像,发觉自己其实无动于衷。

无所感悟,依旧心静如水。

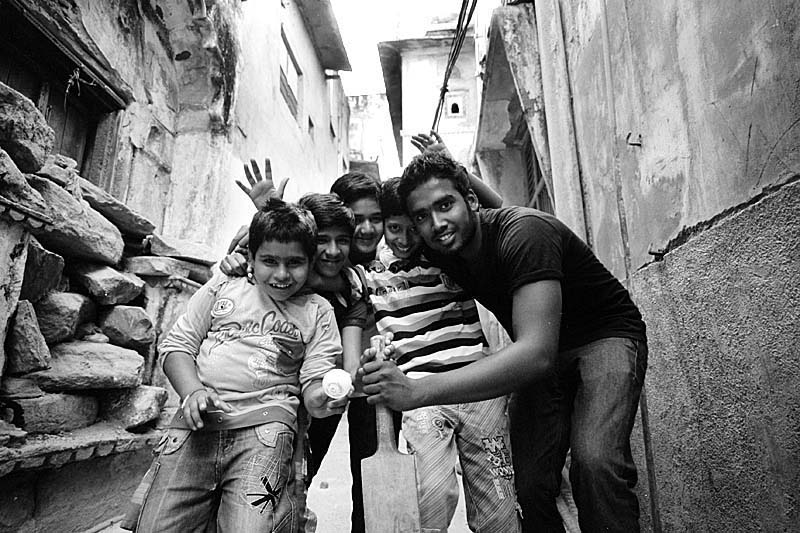

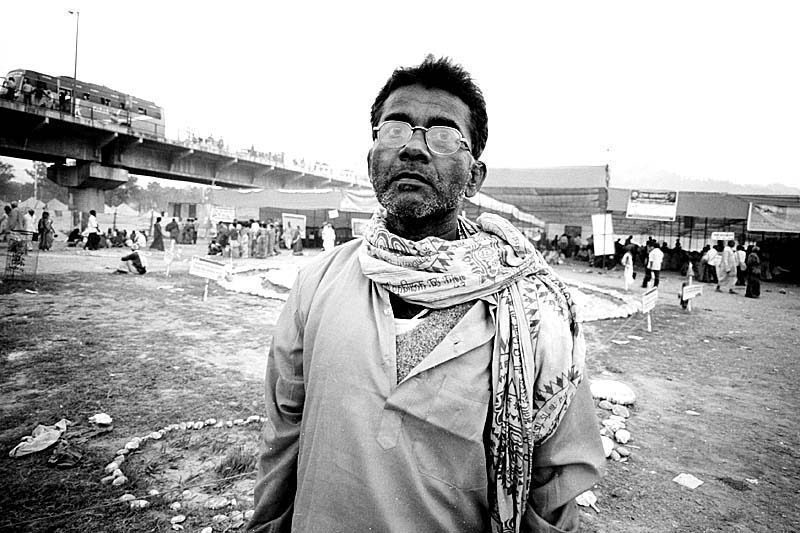

倒是无处不在的印度青年的关注让我颇有点意外。不知道是这张黄色的脸还是身上的纹身,或是左右披挂的相机,无论走到哪里我都成了视线中心。时常被人要求用手机合影,或者要求用我的相机给他们拍照。小孩子会隔着马路挥手高喊:”纹身真棒!(Nice Tattoo, Sir!)”,或有人过来捏捏我的胳膊问道:”当兵的?会中国功夫吧?(Army Man? Kung Fu?)”

原来当一把明星并非是件可望不可及的事情,只要心中暗念着“茄子“微笑同时脸部微微上仰并倾斜45度以呈现出最佳的摄影角度就可以了,获得的虚荣心足以补偿脸部的肌肉疲劳。

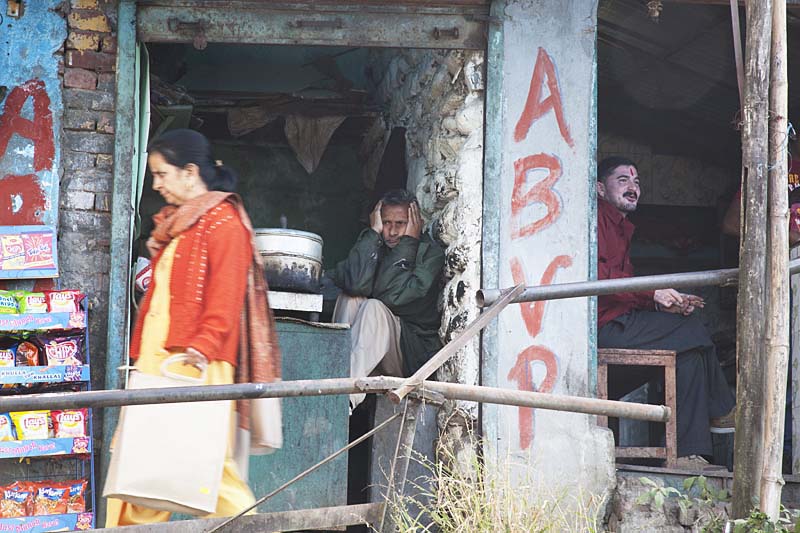

背着装了4部相机、6只镜头的双肩包走在旧德里最世俗的小巷,漫无目的,随意徜徉。

这是一些狭窄的小巷,被突突的摩托、叮叮当当的自行车、边走边吆喝的挑夫、优哉游哉的牛、笨拙的山羊、环佩悦耳的沙丽女郎塞得水泄不通。

突然间感觉自己接了地气,印度就在不经意间以一种纷乱、鼎沸、刺鼻、喧嚣的模样毫无征兆地出现在面前,迅雷不及掩耳地占领了五官。

小巷两旁陈旧的房屋上电线像蜘蛛网密布,灰尘在空中飞舞,垃圾在地上纷飞,空气中弥漫着汗臭、不知名的香料、和排泄物的味道。这些黄白之物不仅仅来自满街的牛们,而且来自不愿委屈自己的人们。经常可以看到在浇灌街角的男人,有些公共厕所甚至就是墙边的一个槽子。更有甚者,有时走在前面的某个男人会突然蹲下,掀开围在腰间的lungi,自以为隐蔽地当街放水。

街上小吃店密布,供应的都是我称之为印度糊糊的东西,那是把蔬菜香料混在一起炖成的黄色的、绿色的糊状物,用来沾饼吃,卖相和味道都不敢恭维。

印度人大多数是素食主义者,偶尔能看到卖肉的板儿车,女老板赤脚盘坐其上,膝前堆着一堆黑色的肉,她偶尔挥挥手,一群苍蝇嗡嗡惊起,于是肉的颜色由黑变红。

走得饥肠辘辘,在一个小店前停下。一个脚板儿黝黑的伙计坐在门前,手法娴熟地在削洋葱,随刀落下的洋葱圈薄而白,在脚边的盆子里堆成了小雪山,和盆子旁边一滩散发着尿味的黑色泥水形成鲜明对比。立刻,我食欲全无。

无奈之下,我做了一件自己都没想到的、以前曾经非常不齿的事情--叫了一辆突突,把我突突到了新德里的一家麦当劳。

吃当地食品、喝当地啤酒一直是我的旅行习惯,也是路上快乐和阅历的一部分。大抵人的胃和人的习性息息相关,了解了一个地方人的胃也就部分地了解了这个地方人的秉性。这个习惯我一直保持得很好,直至印度,立刻分崩瓦解。

在印度的日子里,我身体最常感觉到的竟然是饥饿--那种头昏眼花、脚踩棉花式的饥饿。以至于有一段时间登山包都背不动;以至于回来后发觉体重掉了十五磅、在机场差点没有被人认出来。

第二天,我开始搭乘迅捷便宜的地铁在德里蹓跶,因为在新买的一张地图上发现了地铁线路和很多LP上没有介绍的景点。

和地上相比,德里的地下是另一片天地,干净明亮,指示清晰,超过世界大都市平均水平,起码好过纽约。唯一比较刺眼的是每个出口都有持枪的一群军人把守,必定有一个沙包垒砌成的掩体,后面坐着一名发呆的战士,冲锋枪口指着楼梯入口。其安检标准和乘飞机差不多,所有的包需要过X光,人过电子门。这可苦了我这带着一堆胶卷的摄影师,每换一次车都要费一番口舌要求手检。

令人奇怪的是很多军人竟然没有见过胶卷,狐疑地把一包胶卷当炸弹般翻来覆去地审视,问个不停,不禁让我纳闷自己是否在洞中已经修炼了千年,醒来变成了古董。

随着自己很快地变成一个德里胡同串子,我发现两个有趣的现象:

一是印度的人口似乎有继续增长的趋势,因为大白天在外面活动的绝大多数是年轻人,即使考虑到来大都市打工的外来人口,这个比例也太高了。地铁里一眼望去,都是青春的脸,相当一部分浑沌未开的样子,似乎缺乏良好的教育。

二是印度人的经济社会地位似乎和肤色有关,这是一个令人遗憾的结论,但应该和事实相距不远。从新旧德里的人口结构、高档餐厅里的红男绿女的比例、气质良好的印度人微妙肤色变化都不难得出这个结论。

这不禁让我打开思维之门,遥想当年殖民时期骑在大象背上耀武扬威、肌肤白皙的英国人和二战后站在东京街头高大威猛、威风凛凛的美国兵的模样。

人类是有灵性的动物,灵性带来了思辨,思辨赋予了启蒙的眼睛。我们睁开双目,抬头试图看穿宇宙,四顾企图看清自己,但是我们始终竟然看不透一层皮毛。

我们进化的路还很长。

傍晚时分,我走进了莲花寺--一座如音乐般优美的建筑、一朵开放在晚霞中的白莲花。

莲花寺(Lotus Temple)是一朵坐落在九个水池边的白色大理石莲花,花分三层,层层九瓣,次第绽放。发明了阿拉伯数字的印度人对于“九”这个极数的感情竟和中华文明中对“久”的期盼暗暗地巧合。

远瞻近看,莲花寺和悉尼歌剧院颇有几分神似。赤脚走进大门,抬头望去,心头不禁一阵凛栗。

寺庙的内部是一个巨大的空间,莲花九瓣簇拥着穹顶的圆心,泻下一片圣光。花瓣以一种极其简约的几何线条纷至而下,一分二、二分四、四分八 。。。。。。交错叠加,直至由大玻璃窗包围的基座。放眼望去,处处是结构之美、韵律之美、线条之美,它们以一种波浪似的节奏传递着这朵圣花的神韵:简单、安详、纯净、圣洁、升华。。。。。。

莲花寺属于Baha’i教,这是一个年轻但在世界范围内发展最快的宗教。它的教义如同这朵莲花一样简单:世界大同,人类一家,一个上帝。因此,它的庙是给所有信奉不同宗教的人修建的,任何人都可以来这里祈祷、打坐或是胡思乱想。

印度有着世界上最错综的信仰体系,派别多得不可计数,但大家都和平共处,基本相安无事,这本身就是个奇迹。

无论如何诠释,任何宗教的最基本目的都是使人内心平静,产生依属感进而产生幸福感。因宗教派别不同而排他本身就有违宗教的初衷。这个文明古国展示出对意识形态分歧的巨大包容性是个宝贵的思想资源,在浮躁的现代文明压倒一切的今天愈显得可贵和难得。

我在九瓣圆心下坐了许久许久,心如明镜,万念俱空。

暗暗发下宏愿,如果有朝一日打算信教了,一定优先考虑这个教派,因为它和我有着共同的审美--简约。

简单的东西总是最好的东西,也是最容易被忽视和最难以得到的东西。因为,我们都有心魔,我们都喜欢做加法。

是该继续前行的时候了。来到火车站,不理会前来搭讪的贩子们,径直走到二楼外国人订票室。

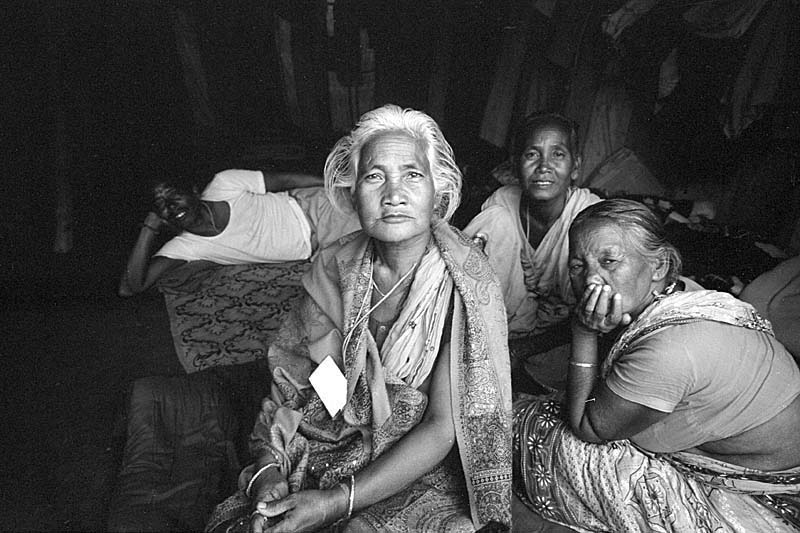

屋子里有几十个人排了一圈等着买票,大家以一种幼儿园小朋友排排坐吃果果的方式轮流往前串位。我一边和前面的一对加拿大母女聊各自的经历,一边缓慢地往前换座位,感受着凳子上前人留下的体温。

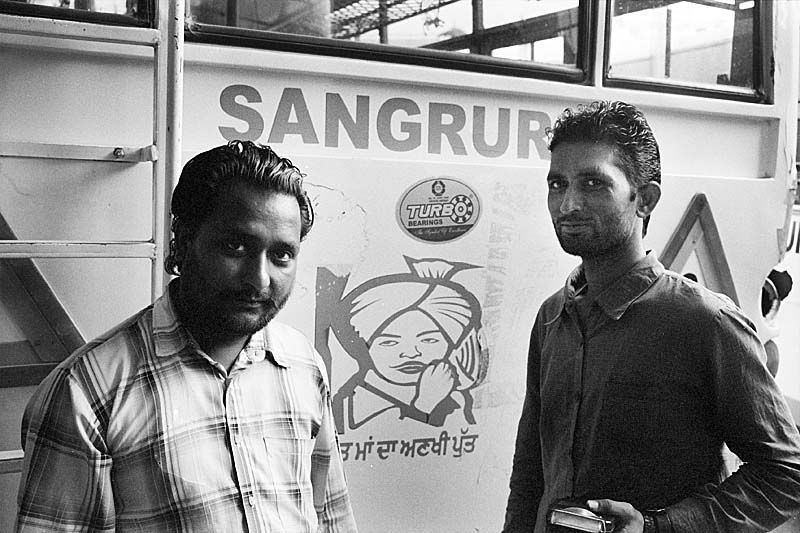

轮到我,我费力地拼出 Armritsar,那是座北方锡克族名城。售票员噼噼啪啪在键盘上敲了一阵说:3A的票只有三天后的,目前只有SL还有票。我有点傻眼,因为手头的信息都指明印度火车旅行最好坐3A,那是全封闭的空调卧铺车厢,安全舒适。SL虽然也是对号卧铺,但是开放式的,会放进来很多人,肮脏而拥挤。

我在犹豫着是否改去其他城市,旁边的加拿大女孩爽快地说:“没事儿,我坐过的,没那么可怕。”

看着她吹弹即破的娇肤和纯净的眼睛,我毫不犹豫地买下了这张票。

把大登山包寄存好,走出火车站,立刻被一群突突司机围住。

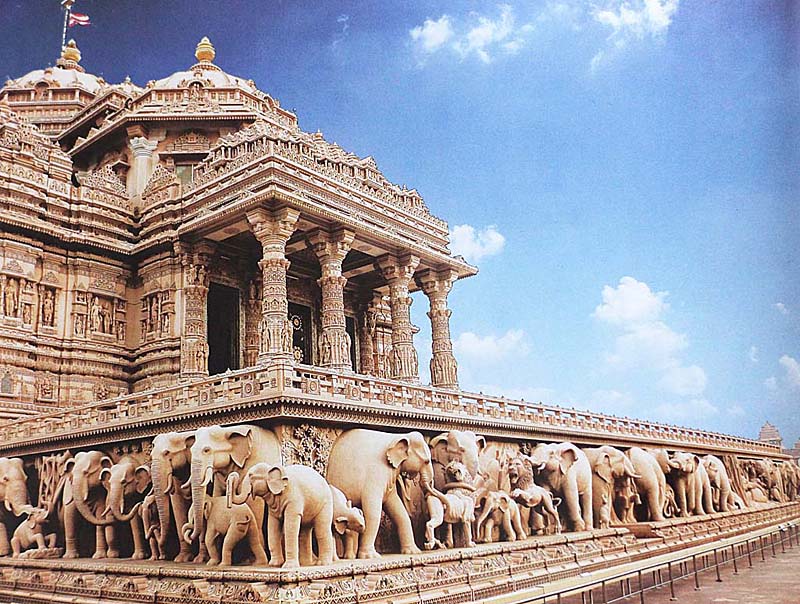

“我要去Akshardham寺。” 那是地图上的一个不起眼的小图标。

“300 卢比!”

我心中暗笑:这已经是在德里的第三天,如果连这点门道儿都摸不清,我也不用梦想仗剑走天涯了。

“50 卢比。” 我百分之百肯定这是一个比当地人打的还要高一点的合理价钱。

我的话引来一阵哄笑:“你是说的美金么?”

不理睬他们,继续前行。印度也许什么都缺,唯独不缺突突。

果然,十米之内,报价降到了150卢比。

接着昂首前行,十米之外,报价降到了90卢比。

折回来,不到两米,以70卢比成交。

印度有点像开放前的中国,把外国人看成有钱的异类,因此讨价还价是生存之道。官方在给外国人提供了种种特殊便利的同时,也明码实价地宰肥羊,比如很多景点的门票印度人只要25卢比,外国人却要付250卢比,如果带相机进去还要给相机买票, 一架相机一张,而我有4部相机!

到了目的地,司机企图少找10卢比,被我坚定地索回。他嘟嘟囔囔地用印度话诅咒着,我用中国话如数奉还。

慷慨不是软弱的借口,虽然我并不介意多付一点可接受范围内额外的费用。这10卢比值多少钱呢?--大约20美分,但此时它已经超越了钱的意义,只关乎诚信和尊严。

Akshardham 寺内不让带相机,经过长长的等待和安检,两手空空地走进庭院。没有相机的摄影师如同没有带枪的战士,临阵总有点不安。

走到一座大门前,抬望眼,不禁被惊得目瞪口呆。

这是一座赭黄色沙石石门,严格来说是雕花石门,更严格说是只见雕花不见门的门。门的通体被密密麻麻的雕刻所覆盖--花草、神像、几何图案,无不精美绝伦。

墙的转角被切出更多的转角,林林总总站立着神态各异的神像;墙面上浮雕压着阴雕,盘根错节,无一处留白。整个门用一种极尽繁琐的细节之美,让人目不暇接,直看得我头皮发麻。

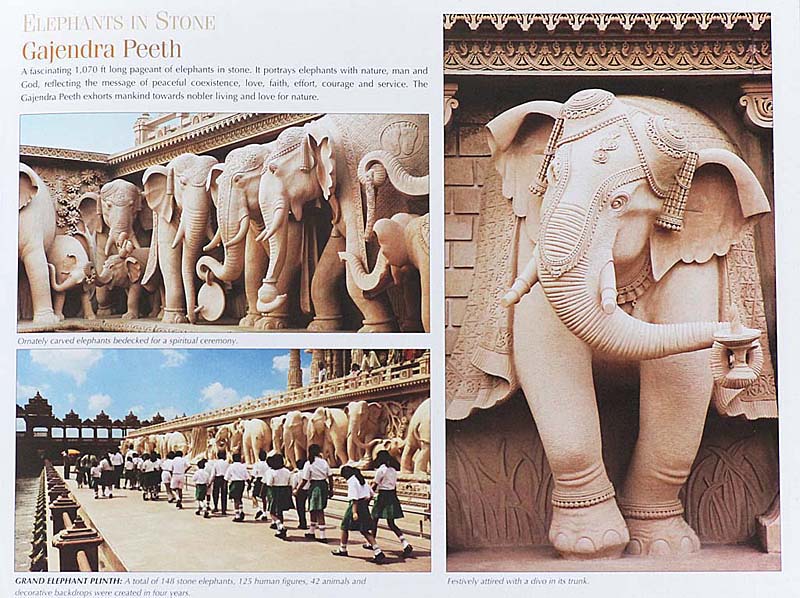

(图片翻拍自导游手册,版权归原作者所有)

类似的经历以前只有过一次,那是在韦斯顿的一幅小小的8x10的真迹前,照片拍的是海边礁石上的开着小白花的无名草。头一眼并没在意,再近前一步细看, 整个儿的感觉如同被韦斯顿从天堂扔下来的细节劈头盖脸地砸了个跟头,只见密密麻麻的细节铺天盖地而来,重重叠叠,连绵无尽,黑色中带着更黑色,白色中带着更白色,一片小白花成了花的海洋,黑色的礁石变成了凝重的山脉。

始知繁琐竟然能如此之美;始知极致的繁和极致的简有着异曲同工之妙。

往庙里面走,雕塑更加精美,主殿四周围是148头实体大小的大象雕塑, 间或夹杂着狮子之类的野兽, 身子从墙壁里栩栩如生地探出,长鼻飞舞,姿态各异;或嬉闹、或格斗、或悠行,神采飞扬,浑然不似人间之物。

图片翻拍自导游手册,版权归原作者所有)

坐进一条船,竟然驶进一条黑暗的地下水道,随着灯光乍现,音乐渐起,两旁闪出各式人物雕塑模型,俱是在印度文明史上留名的伟人巨匠。伴着幽幽的解说和声光电表演,小船悄然前行,仿佛穿梭时空,漂在历史的长河里。

在人物中,我看到了玄奘,青衣草屣,背负着可以遮阳的竹制背架,谦恭而坚韧。算来玄奘可以说是背包客的鼻祖,一路走去,把万水千山踩在脚下,一直走进了青史。

人生如斯,复有何憾?行者无疆,高山仰止!

红日渐西,整个庙宇沐浴在金灿灿的霞光里,灵气飞动,气象万千。神像们仿佛在醒来、在述说、在召唤。

闭上双眼,静听它们在石头里歌唱;屏住呼吸,任心旌随天籁漂荡。

完美时刻!

看看表,依依不舍地动身去赶火车。出门时暗暗发下宏愿,如果有朝一日打算信教了,也一定优先考虑这个教派,因为它和我有着共同的爱好--艺术。

印度的火车站一般都味道不佳,因为火车进站后车上的厕所照常使用,黄水依然泻下,活生生地把车站变成了露天厕所。

看着月台上横躺竖卧的人群,我决定留张到此一游照,毕竟是第一次搭乘举世闻名的印度火车。东张西望,找不到可帮忙拍照的人。在亲眼证实了印度人上厕所不用手纸的习惯后,我对他们的左手产生了一点点心理障碍。

转过一个柱子,看到一个戴眼镜的东方女孩,于是请她帮忙,她爽快地答应,并熟络地指挥我在不同的角度顺逆光各拍了几张。

“你从哪儿来?” 我问。

“中国深圳。” 她笑得温柔大方。

“啊!你是中国人!”我高兴极了,立刻换成汉语。说中国话,在异乡,这点小小的要求有时是多么奢侈。

“你来印度多久了?这是去哪儿?” 其实这是废话,我们在等同一辆火车。

“去 Armritsar,我在印度已经旅行了一个半月,后面还要走一个半月。”

“啊?你的假期好长。”

“不是,我是辞职出来周游世界的,已经在国外旅行快一年了。印度只给了我三个月的签证,我先去加尔各答作了三个星期的义工,然后用了十天去大山里学习冥想,所以剩下的时间不是很多,先来北印,然后往南走,印度太大了,时间不够用。”

我简直不敢相信自己的耳朵,这是我的同胞么?

在以往的旅途中,我遇到过不少年轻的背包客,有的边打工边行走,有的则干脆辞掉工作,变卖财产,抛弃舒适,行走它乡。他们朴素简单,吃苦耐劳,住最便宜的客栈,找最便宜的餐馆,只为看世界,体验人生。这些背包客来自世界各个国家,唯独没有中国,我一度认为以中国的国情和文化背景,产生真正的背包客该是个多么遥远的景象。可是,看看眼前的女孩。。。。。。难道我又是在洞中打坐了千年?

女孩背着一个和中学生书包差不多大的 Daypack, 上面挂着一个小玩具熊,手里拎着一个塑料袋,里面明显是一双鞋。

“这不会是你全部的行李吧?”

“在印度旅行就这些,有些行李我放在泰国了,我在那里待了四个月。”

我无语,顿感背上的大登山包沉重无比,那里面装着100卷胶卷、4卷手纸,三脚架、球头、红外灯、硬盘、维生素、棉签、工具刀、头灯。 。。。。。

我不得不接受一个残酷的事实:这一千年过得真TMD快!

女孩的名字中有一个兰字,我给她起名蓝妹妹,她很高兴,说“蓝精灵”是她最喜欢的动画片。

我们说好结伴而行。

火车来了,我和蓝妹妹是同一车厢的上下铺,这倒不是巧合,因为整个SL车厢里就两个外国人。

想到明天清晨到达的锡克教圣城,我拿出LP,准备做攻略。 这本破旧的、比砖头还厚的08版《孤独星球》是出发前一个素昧平生的网友寄来的,她曾经用两个月时间独行印度。书里面夹着一张08年的火车票根,书页间时有红兰圆珠笔做的标记,使我翻书时有种偷窥同桌作业的快感。

“我来之前犹豫了半天没买这本书,太重了。” 蓝妹妹说。

“是的,这可能是LP所有书中最厚的一本。那你带的是哪本?”

“我没带导游书。”

“。。。。。。只带了地图?” 我又开始吃惊。

“也没有,不过我有自己手画的地图。”

说着,蓝妹妹掏出个小笔记本,翻到一页,上面细细地用铅笔画了很多圈圈点点,用线条连着,旁边注着地名。又翻过一页,上面画了几个小人,被埋在细如蝇头的看不懂的文字里。

“那是什么?”

“哦,” 蓝妹妹不好意思地笑了笑,

“那是谁也看不懂的字,我写了只有我自己能懂。这些小人儿是有一次坐火车没有座位,我只好在厕所旁边的地上坐了一晚上,实在无聊,随便画的。”

我晃了晃头,徒劳地试图把一些完全不搭边儿的东西在头脑中组合成一幅片子:

印度、没有导游书、一个女孩、一个小包、手画的地图、独行、义工、三个月、冥想 、天书。。。。。。

“不是我不明白,这世界变化快。。。。。。”

渐渐地,车厢里开始拥挤,地板上坐满了人,窗外的风越来越寒冷,一股浓浓的厕所味不知从何飘来,对面座位上的乘客开始用手机播放嘈杂的印度音乐。

“喜欢许巍么?” 我问。

“很喜欢!”

我拿出iPhone, 把一只耳机递给这个萍水相逢的女孩儿。蓝妹妹脱了鞋,盘腿坐起,阖上双眼,把耳机塞进右耳。我脱了鞋,斜依在摄影包上,把另一只耳机塞进左耳。

当然还是那首千百遍的许巍:

曾梦想仗剑走天涯 看一看世界的繁华 少年的心总有些轻狂 如今已四海为家 。。。。。。

这歌声,曾在黑石沙漠的风沙中破空而来,让迷途的我魂飞魄散;

这歌声,曾在加州的灿烂阳光里嘹亮激荡,让飙车的我血脉贲张。

此时,它清风般不经意,便压住了车厢里的异国靡音,压住了窗外的异味风尘,压住了旅途上俩颗驿动的心。

......

没有什么能够阻挡 你对自由的向往 天马行空的生涯 你的心了无牵挂 .....

车轮滚滚,列车坚定地驶入印度黑沉沉的北方。