乘了一夜火车,再转汽车,于下午到达Khajuraho。

搭乘突突时,途径很多铁门紧闭的豪华酒店,从高高飘扬的旗帜上认出诸多熟悉的国际酒店品牌。司机说那些都是五星级宾馆,每天房费7000卢比,相当于150美金。

在印度旅行了一个月之后,我已经入乡随俗,开始无法理喻这种价格以及愿意付出这种价格的游客,更加忘却了印度之外的花花世界。司机说他每月可赚3000卢比。

下榻的客栈宽敞干净,房费300卢比,算是超值,唯一的缺点是洗手间里喷出的洗澡水时而滚烫、时而冰凉,如同一首被在键盘上跳舞的猫弹出来的舞曲,而我就是一只随着舞曲在喷头下起舞的裸体猴子,精准地踩着节拍,翩若惊鸿,婉若游龙。

客栈深处是个清幽的日式小庭院,翠色生生;竹篱笆上绽放着点点嫩粉;鱼塘里游划着条条金线;露天餐桌上落英缤纷,引来硕大的蜜蜂嗡嗡飞舞于耳边。

不时有飞机从翠色包围的一方蓝天上低空轰鸣而过,显示出这是一个繁忙的旅游小城。

依依不舍地扔掉了碗筷、油盐、方便面,以及那瓶只剩了一点底子的老干妈豆豉,那是一个月前买自流亡藏人居住地。在我旅途中最艰难的日子里,这瓶老干妈是我的精神支柱和对未来的信念,如同印度人的来生。

夕阳西下,红霞漫天,在街上租了辆自行车往乡间骑去。

一个十岁左右的男孩骑车赶上来搭讪,他很聪明地没有直接讨钱。我暗叹一声,一路清净,此回终于到了一个被游客的铜臭污染了的地区。

在一个石头庙前下车,走进庭院,尖塔形的庙殿形状古朴奇特,远看外墙上浮雕密布,走近细看,不禁大惊,早就听说过印度、尼泊尔一带存在“性庙”,今日终以得见。

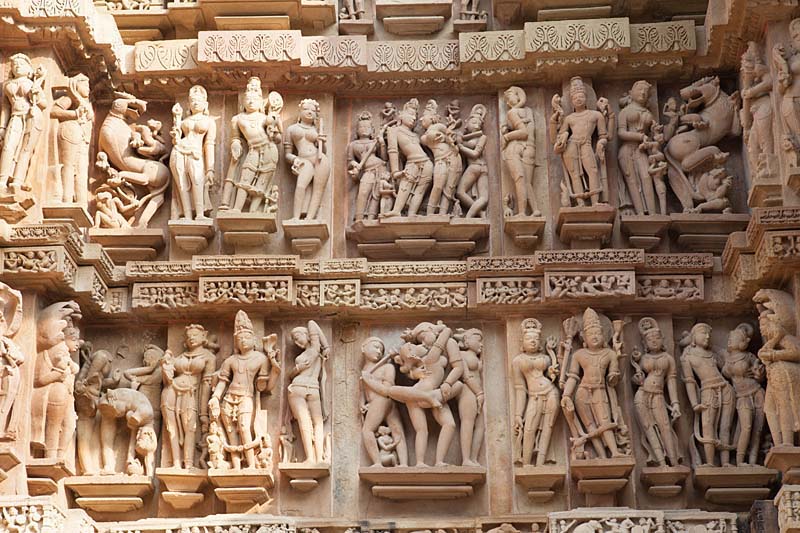

墙上的浮雕里有很多男欢女爱、颠鸾倒凤之姿,男人伟岸,女人妖娆;丰乳肥臀、风情妙曼,韵律荡漾,大有呼之欲出之势。

一路走来,一路被印度古代的石雕艺术所征服,对其风格已然心中有数,但这些石雕又着实让我目瞪口呆了一回,大奇于古印度人的勇气和艺术表现力。

把5DII上的感光度设到3200,对着丰乳肥臀一通狂扫,直至天色转暗。

出门来,两个小孩上来要收自行车停车费,我盯着他们的眼睛,坚定地说:

“没门!你们想都不要想!”。

一直骑车跟着我的小孩讨要导游费,我平静地告诉他:

“我不会给你钱,你记住,乞讨是个坏习惯。”。

在路上随意施舍是我绝对不能苟同的恶习,那些对自己来说数目不大的金钱对贫穷的当地人、尤其是对孩子的吸引力有如毒品之于吸毒者。

当惰性被培养、当不劳而获被鼓励、当乞求被形成习惯,一种心性里的珍贵品质就被消磨殆尽--那种品质叫做骨气。

古人尚知“授人以鱼不如授人以渔”,如今的游客随意施舍金钱与其说改善了被施予者的生活,还不如说满足了自己的虚荣心,实为对当地文化和民风的最大污染,对于孩子莫斯为甚。

还有一种更不能接受的变相乞讨是街头收钱供游客拍照者。印度街头穿着鲜艳、貌似道行非凡的苦行僧随处可见,很多干这营生。且不说那些摆出来的笑脸是否有灵气和价值,付费猎奇本身就是一个摄影师自甘堕落、自我麻痹的行为艺术。

在印度行走的一个半月里,记得只有三次在拍照后觉得对方实在需要帮助,给了点小钱。回首来路,自认为精神环保做得还算及格。

第二天上午,走进Khajuraho 的西边神庙群。这是一处世界遗产,以印度古文化中的巅峰石雕杰作名扬天下。

如同印度的很多古迹一样,Khajuraho神庙群曾经被埋藏在茂密的森林里长达千年,直到十九世纪才被英国殖民者发现。当时的总督惊呼于其精美绝伦的石雕艺术,以及“不堪入目”的“低俗”性爱内容,庆幸的是,他没有下令破坏这些瑰宝,算是功德一件。

昨日看到的坐落于田野间的神庙已经令我惊奇不已,但相比方知,那些只能算是大餐前的小菜,西神庙群所展现的雕塑之美只能用登峰造极、叹为观止来形容,实为印度之骄傲、人类文明史中之奇葩。

神庙延续了古印度一贯的崇尚繁琐之美的风格,外墙为铺天盖地的雕塑所覆盖,无一处留白;每个转角都被切出数个小转角,立着栩栩如生的神像。

这是一部在石头里凝固了千年的乐章,咋看之下,竟以雷霆万钧之势轰鸣而出。

乐章起句于神庙尖顶,似一声尖锐的高音陡然划破平静如洗的碧空,顺着立于神庙四柱的神像脱缰泻下。它流过手持神器、威风八面的男神,激荡昂扬,风生水起;它流过舞姿曼妙、玲珑妖娆的女神,阴柔婉转,珠落玉盘。

高音行至转角,分成数道泄向四方,音调顿变委婉,又成一部如歌的行板,始见男神们宽肩壮臂、沉静如山;女神们长腿纤腰、乳峰高耸;回眸时秋波暗送、搔首间百态始生。

音乐行至石壁中部,高音隐去不闻,柔美靡音渐起,飘忽似跳动在仲夏夜里的一点红烛光。但见男神轻舒猿臂,揽伴入怀,拥吻爱抚,柔情如水;女神表情迷离,柔滑无骨,缠绕蛇盘 ,四体如藤。

接着,驿动之音再起,铿锵节奏可闻。只见男女始合,摩肩交颈,韵律之间激情荡漾;神迷之时胴体如波。

最后,乐章行至高潮,双人的性爱之舞变成了一场性爱狂欢;旋律中乍现风雷,节奏里雨骤风狂;只听得妙音四起、高低错落;往来破空,此起彼伏。

神们在天地之间畅快淋漓地用肢体舞蹈着生命的欲望,舞姿奇异纷呈,有观音坐莲、有倒挂金钟、有三人同行、有四人同舟、有同性之情、有人兽之谊。。。。。。端的是赤裸裸、坦荡荡、昭昭然、磊落落,千般无忌、万般皆欢。

云雨之中,心灵与心灵坦见;极乐之时,灵魂与宇宙合一。

神庙之前,我自伶仃,一篇远古的乐章直听得心醉神迷;一曲天籁的合奏直搅得心旌荡漾。

叹服之余,也不禁沉思:纵观古今中外,顶级的艺术品几乎都和神有关,人类的文化从宏观上看就是一部神的文化。“爱”是人性里最光辉的品质;“神”是文化中至高的元素,但为什么我们只能借神的名义将爱得以固化、得以流传?是否因为我们终究是一种心灵力量薄弱的生物?是否因为我们终归需要一种更高的精神来约束自己?这种约束究其终会否成为我们进化的约束?

多年来,一直为一个终极梦想所萦绕,那就是在来生的某一刻,驾驶着太空船穿行于宇宙的迷离神光之中,去看看超乎想象的世界;去体验超脱凡尘的境界。仔细想来,这实际上是渴望一种可能;渴望一种飞跃;渴望一个答案,待我们进化到某一程度,无所不能的上帝还能否约束我们的灵魂。

我们,能走多远?

这是一个终极的好奇,对好奇如我者的吸引力如同摇曳在黑夜里的残烛之于一诚不灭的飞蛾。

《薄伽梵歌》描述了瑜伽修行中三种层次的超越:超越愚昧、超越激情、超越善良。

我可以理解超越愚昧和激情,但我无法理解“超越善良”,这一点困惑了我多年,想必那就是“神”的境界。当超越成为可能,我们是否还会敬畏“神”?当不可知成为可知,我们是否还会被“神”所缚?

因此,我向往,来生,去看看那个无拘无束的世界;去看看敬畏之所;去看看善良何在。

或许,某天打坐之时会顿悟宇宙之真理,即再无遗憾,乃所谓“朝闻道,夕死可矣!”。

Khajuraho庙群原有85座神庙,现仅存22座,建于公元1000年左右的月亮王朝。为何人所建已不可考,为何雕建了大量性爱场面也是众说纷纭。但它证实了我沿途所见而产生的一个疑惑,即现存的印度文化与史前印度文化无关,而且印度文明史上有一个天才集体爆发的时期,其光芒跨越了千年,至今依然夺目,令人仰视。

我们从小被教育中华文化上下五千年、最是渊远流长,此话不假,但从考古意义上讲,中华文明有出土文字可证的历史始于商朝、载于殷墟甲骨文,约有3500年的历史,其前的夏朝、大禹治水之类皆为传说,无文物证明,而四大文明古国的其他三国有文字证明的历史都比中国长。

在埃及,我钻进过建于5500年前的金字塔;在德里印度国家博物馆里,我看过4000年前的印章,但是,这些古国的文明早已成绝响,其文字无人能破译。当今的埃及人和印度人只是恰巧住在了一片古老废墟上,并无法自证其传承的民族而已。

从源头看,中华民族实为四大文明古国中的小弟弟,但贵在“渊远流长”。当其他古国业已消失在历史尘埃中时,唯剩龙的传人手捧奖杯,骄傲地把脸上扬成标准的45度角,接受一众的羡慕嫉妒恨。

人类文明史以及乌龟和兔子都证明了一个真理:跑得快的赢不过持之以恒的;当无法胜过对手,就冲着对手的墓碑微笑,此乃终极之胜利。

日落时分,找了一家正对着神庙的餐馆二楼楼顶坐下,要了瓶啤酒,边喝边看着神庙们出神。

旁边桌旁坐了三个青春洋溢的德国女孩,招呼我过去打纸牌。问了她们的行程,她们说刚刚高中毕业,将在印度旅行一年。

我大奇,仔细打量,姑娘们虽然人高马大,但都一脸稚气,一副未经世事的青苹果模样。于是问她们是否都有个富爸爸,她们异口同声说:

“不!我们自己打工攒钱。”

我不得不再次叹气,这是德国籍的蓝妹妹军团,为什么?为什么仗剑走天涯的都是女孩?

天边一轮红日缓缓滑落至神庙尖顶间,大而圆、红且暖。一群群长尾绿色的鸟儿在神庙间追逐,箭一般飞划而逝,复而折返,蛐蛐声中带着些许凄凉,让我想起“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的诗句。

红日没入树丛中不见,天边泛出神秘的紫光,大地渐渐隐入暮色,唯剩下一座座神庙尖塔的身影映在天际,像是一群坐在紫光中的老人们,孤寂苍凉,凝重无语。

它们已经默默地遥看了千年的日落;静静地体味了千年的沧桑,它们必将再领略千年,这是它们的使命,它们存在的目的。

当创造神庙的天才们早已归于尘土,神庙将承载着创造者的精神和思想屹立千古。它们是天才们留在天地间的问号,孤独而执着地询问着人类的终极谜底,那关乎生命的意义、宇宙的奥秘、人类的精神归宿。

我在暮色中向着神庙举起酒杯,一仰而尽。

我来过、我看过、我已理解、我将去探寻。

茫茫荒野,背影依稀。探索灵魂路上,我并不孤单!