星已落,再无家

爸爸,我不记得是否曾经给你写过信,也许,在十六年前离开你去一个陌生国度后短暂的孤独期里,我给你写过。而这次,是你离开了我,如一只射向漆黑夜空的箭,永不回头,不知所终。

一切似乎都已太晚,但一切永远不会晚。形身寂灭,精神不老,我相信你一定会看到这封信,它会循着我们之间的血脉找到你,乘着我们之间的爱飞向你,把我想说的话告诉你。

爸爸,上次离开你的时候,我有一种不祥的感觉,虽然每次发生在年逾八旬的父亲和正当壮年的儿子之间的离别总是那么撕心裂肺,刻骨铭心,但那次,我却有一种前所未有的、无能为力的绝望感。我看到了黑色的岁月之藤已经缠裹住你的躯体,吞噬着你的心灵。昔日健朗的身体变得虚弱,曾经灵锐的头脑变得迟钝,从未平静过的情绪变得难以理喻。在随后的一年多时间里,我反常地很少给你打电话,因为每次通话都由于你无规律的作息和急剧下降的听力而使交流变得异常困难。我无奈地看着你滑向一个冰冷无底的深渊,我不知如何去拉你,不知如何再爱你,甚至,我开始怀疑你是否还有爱的能力,能否体会到爱。

可是,当我再次看到你的那一瞬间,我知道我错了。沧海桑田,唯爱永芳。

听到你住院的消息我立刻赶回,当我抱着可心冲进病房,看到你侧卧着,骨瘦如柴。听到呼唤,你睁开迷茫的双眼,霎那间,一股清明的亮光从混浊的双眸中射出,笑意从心底绽放。你已经失声,你颤颤巍巍地伸出布满青筋的手,抚摸我的脸庞,那是我多么熟悉的喜悦。可是,爸爸,一年未见,你怎么变成了如此模样?

你病情发展之快超乎所有人的预料和想象,我回来仅仅陪了你短短的十天。这十天给我留下了太多视觉记忆的切片,必将成为我一生的噩梦。我记得你浑身插满管子,半坐半卧,奄奄一息的样子;我记得你午夜梦回,目光迷离,又惊又惧的样子; 我记得你血压230,喘气艰难的样子;我记得你双手交叉,渐入昏迷的样子。。。。。。最后你就像个婴儿,安静、乖巧、柔弱、平静地走向终点。

爸爸,我很早就想给你和可心拍摄一个老人与婴儿系列,因为我发现你们之间有如此多的相同之处,比如,八十六岁的你和两岁的可心都用一个姿势下楼梯,你们小心翼翼地扶着扶手,颤巍巍地侧着身用一条腿摸索着下楼;每当看到车窗外霓虹闪耀的街景,你们都会好奇地睁大眼睛,半张着嘴,用手指指点点;在不知所措的时候,你们都会求助地看着我;在我离开你们的时候,可心会放声大哭,你会强忍着泪水,躲避我的目光。。。。。。岁月轮回,殊途同归,你们最终都变成了一种人。然而,我始终也没能举起相机,我不忍心仅仅留下你衰老的印记,我了解照片的片面性和主观性,它们容纳不下你丰富的人生。

护士说,老人们生病的时候特别想找儿女,就象宝宝找妈妈。可是,我们有多少人能理解这种情感?父辈在儿女的心目中永远是强者,但在他们病痛孤独的时候,他们其实与婴儿无二, 我们有多少人象呵护孩子一样照顾了他们? 在我的印象里,爸爸,你是绝对的强者,性格刚烈,从不示弱,一生没说过软话。可是在你走的前一天,我平生第一次听到了你的示弱。在辗转难宁、痛苦不堪之际,你用几乎听不出来的气声对我说:

“我好难受!抱抱我!”

这是你最后的话,轻若鸿毛,重如泰山。

五月五日午夜十一点五十五,大限到来,你的肺部功能衰竭,我眼睁睁地看着仪器上蓝色的血氧指数飞速下滑,血压缓慢下降,心跳曲线走向平直。你就这样安详地走了,我亲爱的爸爸。

你人生一世,八十八载,辉煌灿烂,坎坷孤独,雁声鸿爪,在这浓黑的夜色里,瞬间皆成云烟。

一颗流星划过夜空,爸爸,你的儿女自此无家。

爸爸,自从对周围环境有自我觉悟起,我就意识到我们家与众不同,印象最深的,就是你一个老人,我们之间差了四十四岁。这都和你一生的颇具传奇色彩的坎坷经历有关。你极少提及往事,我只能凭着你的只言片语和亲友们、你的老同学、老战友的零星回忆拼凑出你一生的轨迹。

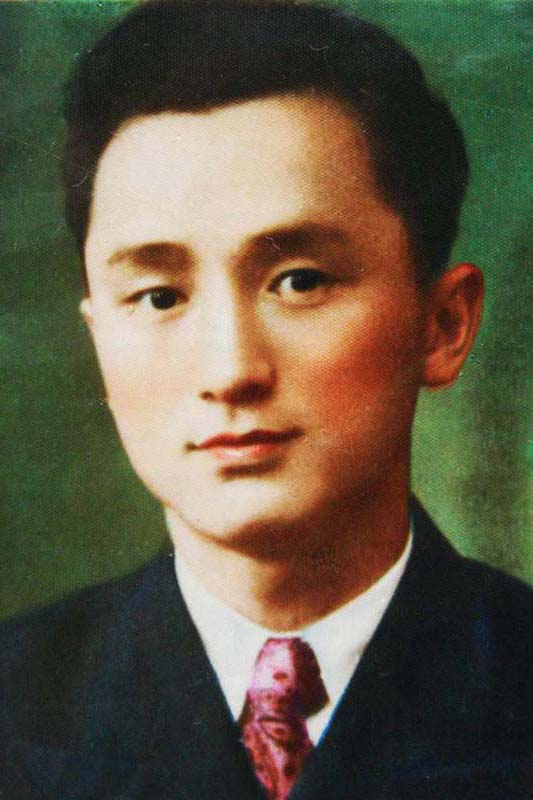

你九岁离开湖北黄冈老家外出求学,自此孤雁浮萍,浪迹天涯。一九三八年,十六岁的你怀着抗日爱国挚情,在鱼龙混杂的武汉加入地下党,你的老同学在半个多世纪后还在向我提及那个学绩卓越、全校闻名,穿着马裤上街游行的美男子。

二十出头,你考入英国皇家海军学院,在重庆登上英军的飞机,飞越烽烟缭绕的半个地球抵达英伦。这段留学生涯赋予了你一生典雅的生活品味和后半生的许多麻烦。在伦敦,你目睹了德国投降的消息传来时举城欢腾,少女们争吻街头帅哥警察的历史场面。

一九四八年,你乘着英国送给民国政府的灵甫号巡洋舰返回祖国,从真正意义上讲,你是中国海军史上第一批受过正规现代化教育的海军人才,可惜栋梁之材,生不逢时,二战硝烟散去,英雄无用武之地。舰到香港,你弃舰归汉,在武汉的一所高校执起教鞭,授业解惑。

不久,韩战硝烟骤起,你新婚一周就再披戎装,奔赴抗美援朝的战场。战场归来,你远赴冰天雪地的哈尔滨,参加组建哈尔滨军事工程学院---那座曾经历经辉煌沧桑的新中国军事圣殿。在这个具有传奇色彩的大院里,你把生命赋予了我们三个子女。

未几,政治风暴席卷神州,国祸家难,无人幸免。听邻居的阿姨说,在那个动乱年代,仅哈军工自杀的干部、教授就数十百人。我很难想象正直不阿的你和妈妈怎样挺过那种压力如山的黑暗岁月。你刚强无畏,清高自好,面对滔天巨浪,只能韬光养晦。随着老军工的解体,你又回到了与你有着不解之缘的海军,转驻辽宁,和妈妈开始了多年的两地分居生活。记得小时候,我很少看到你,偶尔你回家探亲,也是不苟言笑,让人敬而远之。我看到家里有用几十条领带拼缝成的丝绸褥子,翻出许多条浆得雪白,不知作何用的衬衣挂领和米黄色结实如牛皮的美军行军袋,唯独不见老照片,问妈妈,她语焉不详。

一九八三年,妈妈在多年不顺的心境中突然脑溢血去世,至今我还记得你从基地赶回,在邻居们的簇拥下走进家门,一眼看到我臂上的黑纱时候的目光,那年我十七岁。

自此,你就陷入了彻底的孤独,你的三次婚姻都不得善终,你一辈子似乎都是在孤独中走过。晚年离休后,你的生活更是陷入了一个不良的循环,孤独使你刚强的脾气变得暴躁,坏脾气使你更加孤独。我记得经常看到你坐在靠窗的椅子上,望着窗外昏暗的天空发呆;保姆经常听到你在客厅里独自一人叹气,经常看到你翻阅我们的相片。

即使如此,你从来没对我说过任何眷恋的话。在这一点上,你比许多老人都豁达无私。你永远鼓励我们去远行,去看世界,去奋斗,去生活。当我终于看清了这豁达背后的孤独时,我才意识到我应该停泊了,该要个孩子了,于是你的第一个孙女可心来到了世上。

孩子的意义不在于养老,而在于减少对于死亡的恐惧。你的孤独使我觉醒,使我开始惧怕死亡。瞻前顾后,我心已老。

爸爸,你走后,每夜梦魇,你弥留时的样子,鲜明似近在咫尺;你的体温,仍留在我的脸庞,如同妈妈二十六年前去世的时候一样,在妈妈走后很长一段时间里,每当我想妈妈,我的右脸颊就火一样地发烫,那里留着妈妈的体温,那份最后的温暖、那丝最后的温柔已是地老天荒。

爸爸,你看到为你送行的人群了么?将军们戎装胜雪,水兵们飘带猎猎。

爸爸,你感觉到了来给你送行,从未谋面的小孙女雨心小手的爱抚了么?听到她的啼声了么?

爸爸,在离别的那一刻你听到我在你耳边的呼唤了么?那些是我从来羞于表达的情感, 我终于告诉了你我是多么地爱你,我是多么地感谢你。

还有,我告诉你的,那个秘密、永恒的约契? 那就是---我们一定还会相遇的!亲爱的爸爸!

我知道,作为一个藐视一切传统的强者和毕生追求知识的唯物主义者,你断然不会相信前生来世,然而,作为一个无可救药的浪漫主义者,我却拒绝相信死亡等同杳冥的寂灭,形销伴随灵神的散殒。在妈妈离开我们之后的岁月里,我在人生的每一步都能感受到她的眷顾,甚至,我看到了她向我显示的神迹。我由此笃信此生只是永恒旅途的一个驿站,我们休息只为启程,我们分别仅为重逢。

谁说平滑的心电曲线背后是虚无?他哪知花开花落,枯荣往还?谁说渐冷的肌肤下面是寒冬?他怎识岩浆暗涌,沸腾喷薄?

当金色的朝阳驱走阴霾的黑雾,当脉动的春风吹绿无垠的草原,当苏醒的土地上英华萌发,生命将再次蓬勃,青春将再度激荡,我定然会再次看到你,那个聪慧灵秀,风华绝代的美少年。你披着霞光,踏着草浪向我走来,剑眉朗目,英姿勃发,健步搏风,翩翩欲飞。我们再相逢,我们再执手,我们再一起去看世界,我们再用另一段人生去体会爱。

乾坤流转,生生不息,此为生命!

灵犀点点,心心相眷,此为爱情!

再见!我的老虎!

来生再会!我亲爱的爸爸!

儿田城叩首!

2009年6月22日于武汉