我从中学时代就对宗教感兴趣,但仅限于各种宗教的教义和其中的哲学思想,对宗教本身的形式并无兴趣,对宗教人物更无兴趣,对沾有政治色彩的宗教人物则是毫无兴趣。之所以决定去MacLeo Ganji 是因为送我《孤独星球》的那个网友把这个流亡藏人的首府列为她印度之行中最喜欢的三个地方之一,所以我要去试试自己的好奇心,但有一点是确信的,那就是无论自己被如何击中必定和达赖喇嘛无关。

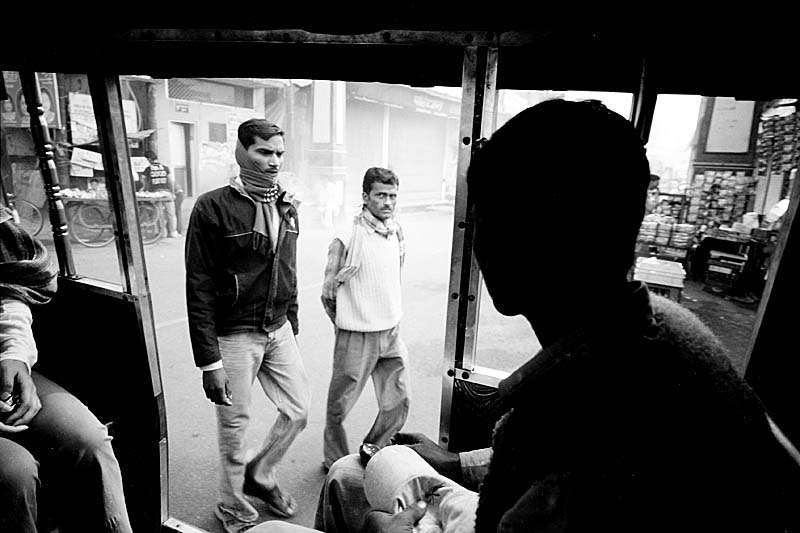

清早,在蓝妹妹的安排下,我们搭乘一种最简陋的叫“Local Bus”的公车向北行进。

这是一条漫长而枯燥的旅途,沿途稀稀拉拉的庄稼、土灰色的树叶和简陋的房屋让人想起电影里七十年代的中国。道路上盖满了灰尘和垃圾,随着驶过的车轮放肆地飞扬。农夫们大都赤着脚,女人的服饰依旧斑斓绚丽,但显得毫无生机。生活的压力和精神上的足不出户清晰地写在他们的脸上。

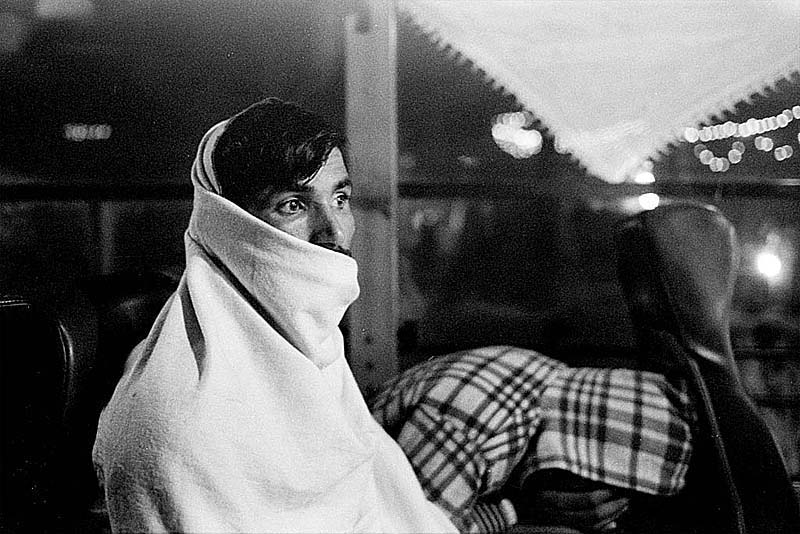

蓝妹妹是个安静的游伴,她用一块大头巾把上半身捂得严严实实,戴着耳机闭目养神,常常是个把小时在头巾里悄然无声,然后突然来一句:

“我们已经走了60公里了。”

“你怎么知道?”

“把刚才经过的那个路标上的公里数减去我们出发时的公里数就知道了。”

“哦!”

过了一个小时,蓝妹妹又在头巾后面冒出一句:

“刚才那个小镇就是我们原计划转车的地方。”

“OK。。。。。。“ 我都弄不清楚她在说什么,攻略是她做的,路程是她排的。

傍晚,汽车颠簸地驶入山区,发动机艰难地吼叫着,司机把方向盘打得滴溜溜乱转,汽车画着之字在盘山路上飞驰。

当我耳机里的汪峰反复了N遍之后,蓝妹妹又开始发话:

“上海拔了,现在至少有2000米。”

我看看手腕上的登山表,靠!真准,海拔2400米。

未久,蓝妹妹再次发出垂帘听政的声音:

“进入藏区了,我闻到刚上车的人身上有酥油茶的味道。”

“你确信?” 我的鼻子基本是个摆设。

“确信!我在西藏生活过两年。”

拜托!蓝妹妹!你就不要再进行才艺表演了好不好?跟你一起行走怎么让我这老江湖感觉像是个背包初哥儿?

转过一个山峰,一轮西下的红日从群山里跃然而出,霎那,一股温暖涌入心田,那是一种挚友的感觉、怀抱的感觉。

太阳是摄影师的好朋友。多少次,为了捕捉它初醒时迷离的金光,我们起得比公鸡早;多少次,为了追逐它沉落后的紫霞,我们睡得比母鸡晚。我们熟悉它的秉性就像熟悉自己的兄弟;我们烦恼它的无常就像无奈一个宠坏了的情人。

此刻,当它突然出现在漫漫长路上的时候,它送来的是一种家的温馨--暖暖的、柔柔的、静静的,立刻驱走了车马形劳,安抚着我继续走向天涯海角。

到达目的地已是晚上八点,夜色无边,人困马乏。找好客栈,草草吃了饭,疲倦地睡去,一夜无话。

第二天,约了蓝妹妹一起吃早饭,初阳里的山城依然蓝调,参天古树下的露天凉台空气清冽,略感亵衿单薄。

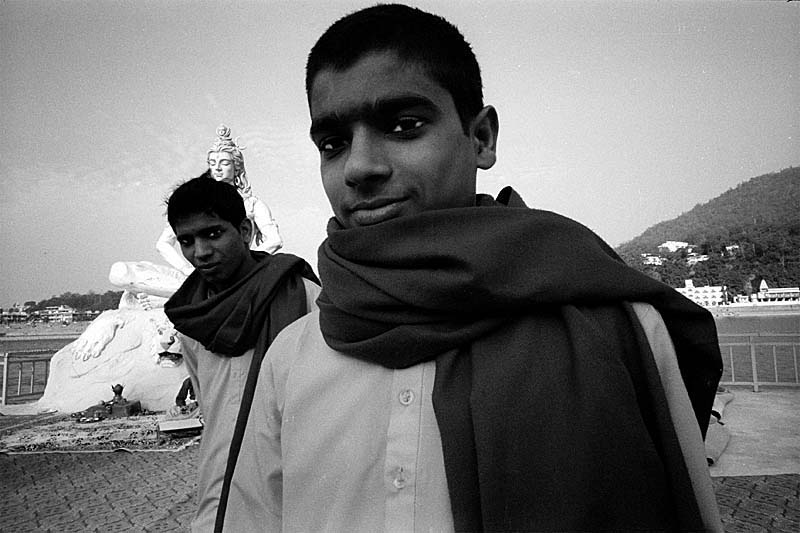

旁边的桌子坐了两个二十岁出头的流亡藏人二代,面对我这双东方眼睛的注视,表现出一付刻意的傲气和凛然。

他们熟练地把一只香烟的烟丝倒空,熟练地倒进新碾碎的烟叶,熟练地抽出过滤嘴,从容地点燃分享。看来世界各地抽大麻的手法都差不多,但愿他们青涩的生活里所需要的不仅仅是麻痹。

喝着饭后咖啡,好奇地询问蓝妹妹有关Mother Teresa House 的情况,对于她不远万里跑印度来作义工我仍然感到有点不解。

“我的工作主要是洗床单,给病人喂饭,洗澡,剪指甲。病人都是从大街上收容的流浪者,基本都患有轻度精神病,有的已经病入膏肓,瘦得只剩皮包骨。经常十分钟才喂进去一小勺儿饭,一顿饭要喂一个多小时。他们已经没救了,我们能做的就是临终关怀。”

“你都不知道他们多么需要关爱,见了我们这些义工有多高兴,尽管语言不通,可是都张着手要和我们拥抱,像孩子一样。”

我眼前清晰地看到了这张片子:从窗口透进来的阳光是暖色的,散发着腾腾热气,逆光中人影晃动。

“修女们不让我们和病人有身体接触,因为他们什么病都有,可是我无法拒绝他们的拥抱,那样会伤害他们,我不忍心。”

“你给病人剪脚指甲的时候戴手套么?”

“要求戴,但我不戴!”

“洗床单的时候呢?”

“也不戴!不过我是负责最后用清水透的工序,前面已经过两次消毒,是男义工干,我们每天早晨二十多个人一组,一字排开在屋顶上洗床单,晾起来的床单都看不到头。”

我又看到了一张片子:一望无际的床单随风飘扬,像白云落在了屋顶。也许,那是天使的翅膀。

“Mother House 管吃住吧?”

“什么都不管,都要自己掏钱,也不会给出具任何证书一类的东西。大家去那里完全是无条件地奉献。”

“义工里有其他中国人么?病人里有中国人么?”

“嗯,我们这组里有一个上海来的男孩儿。我见到过一个五十多岁的智障女病人,是中国名字,但她已经完全不知道自己从哪里来,为什么来。真可怜!”

我的心变得沉重,同时,也意识到自己真的是在象牙塔里安逸太久了,十年功夫,新一代的中国背包客已经走在了前面。

“你知道吗?那些修女,她们身上真的有一种气场,管理我们这一组的修女是个英国人,已经在Mother House 工作了几十年,虽然她穿着修女服,戴着口罩,全身只露出眼睛,可她一走近你,你就会感到安详,感到平和,她有一种光芒。”

“哦,这没什么奇怪,你难道没感觉到我也有平和的气场么?没发现我头上的那朵祥云么?” 我和她开玩笑。

“你确实很平和”,蓝妹妹竟然十分认真地回答,

“不过,你的内心却是。。。。。。”, 她顿了一下,像是在寻找一个合适的词,

“。。。。。。波涛汹涌!”

“哇塞!你大仙儿呀你!” 我大为惊奇:

“你说得太对了!我一直觉得我的脑子有点奇怪,它会一刻不停地把任何东西转换成图像--真的是任何东西,比如别人说的一句话,或是一段文字。我每天的每一个时刻都在看电影,有时候是过去的片段场景,有时候是未来的幻象,有时候是混在一起,一刻不停。所以,摄影对我来说很容易,因为我只要把我脑子里的东西用相机拍出来就行了。”

“我知道你这种大脑,我读过一些心理学书。”蓝妹妹一丝不苟地说。

“你们这种大脑叫艺术家大脑,很多精神病患者也是这种大脑,唯一的区别是精神病患者没有。。。。。。对了。。。。。。叫‘现实感’,他们没有现实感,分不清现实和幻象。所以很多艺术家最后都变成了精神病。”

我被噎得半晌说不出话,翻了半天白眼,才祭起网上常用的一块板儿砖扔了过去:

“你才是艺术家,你全家都是艺术家,你家锅碗瓢盆儿都是艺术家!”

打那儿以后,每当看到我在路上发呆,蓝妹妹就会歪过头来善解人意地轻声问一句:

“在看电影?”

我点头,她也默契地点点头,然后接着做她自己的事情,而我接着看我的电影。

饭后,走在山城的街上,满街都是枣红色的皮肤配着枣红色袍子的藏族人,路旁竖立着的大昭示板上有几十张年轻喇嘛的脸和他们在西藏自焚的时间。

转过一个街角,简直不敢相信自己的眼睛,我看到了摊子上摆放着的一些太过熟悉的东西:老干妈豆豉酱、康师傅方便面,竟然,还有草绿色的红烧猪肉军用罐头。

我还是在印度吗?

童年的我,是个天生的素食者,沾不得一点荤食,一沾就吐,人言上辈子我是和尚。父母为挑食的我想尽了办法,最后终让我接受了两样肉食:哈尔滨俄式熏红肠和军用红烧猪肉罐头,因为这两样东西都很香而且不像那些锅里弄出来的肉。

从包装看,这军用罐头十有八九是山寨版,但这有什么关系?我已经二十多年没有尝过军用罐头了。

抓了筒罐头在手里,又抓了瓶老干妈,忍不住又抓了两包方便面,因为那上面“辣子泼面”四个字实在无法抵挡。

不好意思地看看蓝妹妹,毕竟,带着自己熟悉的食品旅行太有违背包客的原则,尽管可以我的胃病作借口。

蓝妹妹读懂了我的眼神,她平静地说:

“我送你一句话:‘如果你想做一件事,就去做,不要管他人怎么看你’。”

“嗯!” 我知道这句话肯定不是来自书本,这必定是蓝妹妹潇洒四方的心得。异常之人必有长人之处。

“我再送你一句话,将来即使你记不住我这个人了,也要记住这句话。” 蓝妹妹的神情有点吓人:

“一切都会改变的!”

“一定!一定!两样儿都会记住!但。。。。。。这句话是什么意思?” 我不解。

“你以后会懂的。”蓝妹妹一脸不容置疑的坚定。

我仔细端详她,隐约看到一丝仙气儿从蓝妹妹头上泥丸宫冉冉升起。

在一个地摊儿上,蓝妹妹买了一幅已经旧损了的世界地图,说已经找了好久,问她作何用,她双眼晶亮、一脸阳光地说:

“我旅行的下一站是斯里兰卡,再下一站还不知道是哪个国家,所以我要往地图上扔硬币,硬币落到哪儿就去哪儿。”

“那咱俩儿想得差不多,我计划在印度之行的最后留出三天,然后在地图上转一只笔,笔尖指到哪儿就去哪儿。”

于是我们相视而笑。

山城里只有三条不长的商业街,两边林立着小店铺和客栈。经过一条狭窄黑暗的小巷子时,看到一群人在一个黑乎乎的铁门口排队,好奇地凑过去,原来他们是在排队看病。 联想到刚刚路过的位于主街上的一家医院门可罗雀的情景,越发好奇,仔细看了看门上方的公告,好家伙!坐堂的原来是达赖喇嘛的御医,每天早上6:45发号,只发45个号,医院到上午11点就关门。当真是酒香不怕巷子深,大内高手风范。

我决定凑个热闹找御医大人看看病,我的左手大拇指关节在健身房里举杠铃时弄伤,鼓起一个小包,历经半年不愈,时有疼痛,T已经提醒了我数次去医院看看,现在正好用它去试试御医的道行。拉肚子之类的小病就不提也罢,免得贻笑大方之家。

第二天起了个大早,在屋顶阳台上支起角架拍日出。

MacLeo Gangi 依山而建,黄蓝相间的房屋层层叠叠,错落有致,树间依见经幡飘杨。当朝阳从山尖升起,万道霞光刺破微蒙的雾霭,山鹰旋舞其间,如同五线谱上飞动的黑色音符。对面屋顶上一个穿了红裙的喇嘛踱着步高声诵经,书声琅琅,在空谷回荡,伴着清风,浑然一派世外桃源风光。

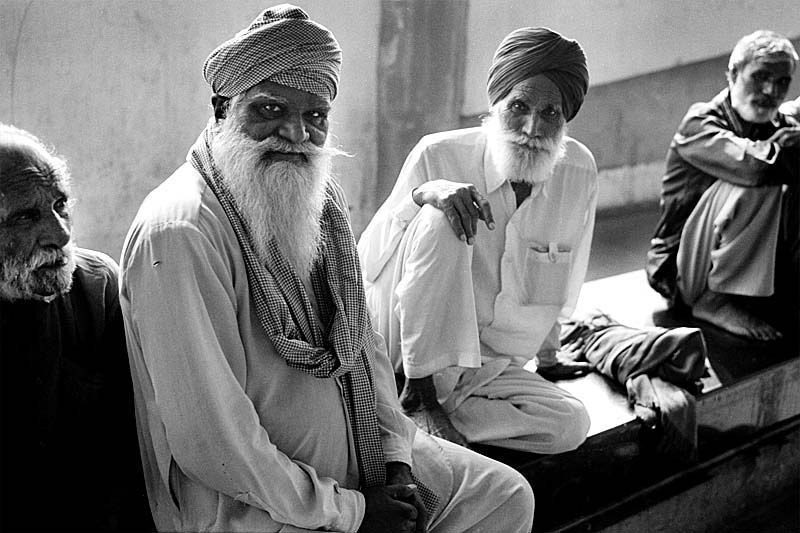

拿了号去看病,狭小的候诊室里坐满了人,皮肤白皙的外国人与枣红色的当地人泾渭分明,唯一相同的是每个人脸上谦卑而期盼的神情。

人生历历莫大于生死,权势名利莫高于医道。多么重要的事与生死比都是浮云;多么光耀的人在医生面前都要低眉。医生们掌握着人世间的终极权力,因为,我们每个人都恐惧隧道尽头的黑暗。

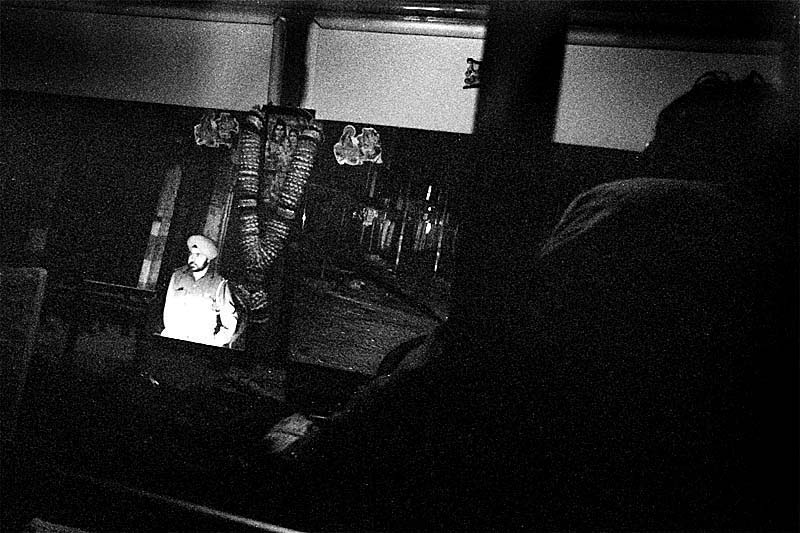

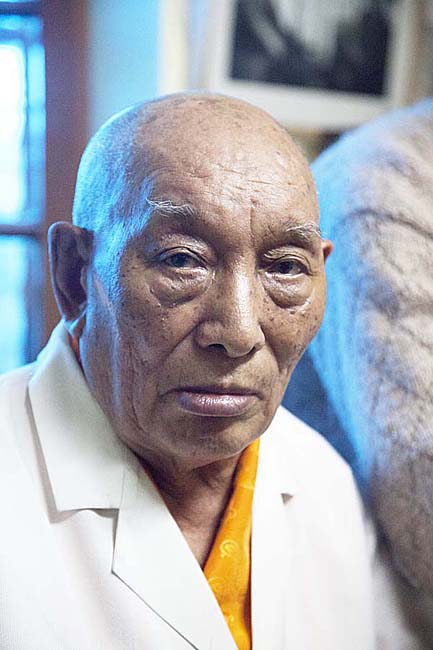

候诊室的墙上挂了不少御医在世界各地讲学的照片,在一张发黄的报纸上我看到了一张生动的脸,手捧着一些黑色的小药丸。

门开处,一个五十多岁的男人搀着一个身着黄色喇嘛服、外套一件白大褂、步履蹒跚的老人出来,我认出那张墙上的脸,只不过被岁月蒙上了半个世纪的蜘蛛网。

老人面无表情,一双大眼睛滴溜溜地、严肃地扫视着屋子里换成了笑意的脸们。他挪到天庭里一个洗手池旁,拿起一个大号搪瓷缸,招呼旁边十几个排成一溜的病人把一瓶黄色的液体倒进搪瓷缸,立刻,助手用手绢捂住了鼻子,原来那是尿。老人用一双长长的粗筷子翻搅那尿液,直打到起泡,倒掉,然后招呼下一个病人。

我暗想这似乎有点象中医里的望闻问切,但奇怪的是御医既不观察那起泡的尿液,又似乎没有闻,一双大眼睛仍然骨溜溜地、一遍遍地、严厉地环视着周围,同时手里不停地像打鸡蛋一样在打那缸子尿。打完,洗手,回屋,自始至终没问病人们一句话。我很好奇他如何区分那十几号人尿的,而且从中能得到什么信息。

轮到我,被叫进房间,老人端坐,旁边三个助手在穿梭。老御医用大眼珠子盯了我好一会儿,大概是看我披挂着两台相机,嬉皮笑脸、东张西望的样子像是来卧底的。老人用藏语低声嘟囔了一句,旁边干练有礼的小伙子同声传译,虽然他翻出来的是相当标准的英文,可在我听来老人的话像是古代太监在殿堂上的宣旨:

“从哪儿来的呀?” 尾音必须上扬。

“美国”

“美国哪儿呀?” 尾音依然上扬。

“加州”

“哼,加州那么大,到底是哪儿块儿呀?” 上扬中带了明显的不耐烦。

“旧金山”

老人立刻嘟嘟囔囔地说了一大串藏语,从中我听懂了伯克利这个词,于是立刻点头:

“伯克利和旧金山就隔个海湾,您去过?”

“我当然去过,还待了很长时间。我在美国很多城市都讲过学。” 老人说起来略带不屑。

御医给我开了三种黑褐色的小药丸,由天然草药制成,像是大力水手吃的大力丸。他不苟言笑地答应了我拍照的请求,看我噼里啪啦地拍个没完,就皱着眉、摆着手象轰小鸡一样把我轰了出来。

我笑嘻嘻地向他合十道别,知道如果常驻此地必定和这老者成为忘年交。

我向来有老人缘,打小儿就是大人们喜爱的红花少年,如今还是。客户里的老者很多都自然发展成了私交,一到圣诞节,总有老人们来送红酒,以至于和我共事过的表哥送了我一个外号--“老头、老太太杀手”,虽然这个外号和每个男人都梦想的“少奶杀手”相比实在太不浪漫,但我还是十分受用。只是一年年桌子上的红酒越来越少,老人们的步履越来越迟缓,口齿越来越不清晰。我就这样看着他们一个个地凋零,一步步地滑向无底的深渊。

出了医院,已近中午,飞跑回去退了房,遍寻蓝妹妹不见,问了老板,说是在屋顶。上了屋顶,只见蓝妹妹披了大围巾独坐在一张铁椅子上,脚下放着一个小包,正对着青翠的山谷发呆。

“这里让我想起了西藏,有点想家了。“ 蓝妹妹幽幽地说。

我没有接她的话,拉了张椅子坐下。

游子是风筝,乡愁是那根线。有乡可思,有情可念俱为幸福。如果有一天真的失去了乡愁,那只意味着一件事--就是已经登上了漂泊在无际怒海之上的方舟,进行着永不回头的无根之旅,再也找不到属于自己的土壤。

树尚且离不开根,况乎人?

辣辣的阳光洒在背上,让人渐生睡意。把双脚翘到栏杆上,对着一片青山,我们迷失在各自的世界,开始发呆。

发呆是一种境界,发呆需要一种境地。这个聚集了流亡藏人的印度小山城是达到这个境界的绝妙境地。

离开小镇前的最后一次晚餐是在紧张的气氛中度过的。前脚刚刚跨进小店的门,后脚老板娘就慌慌张张地把门反锁上,用床单把窗户堵得严严实实。店里坐了三个欧洲人和一个单身台湾女孩。桌子上摆着一张小纸条,上面写着:“今晚6点钟在XX放映镇压西藏的纪录片。”

正在疑惑,门外大街上传来一阵阵骚动的脚步声和口号声,老板娘和伙计的神情更加慌张。 刚张开嘴要问,老板娘立刻把食指放在嘴唇上,示意大家不要讲话,自己蹑手蹑脚地扒开床单往外看,那样子活像是文革年代电影里搞地下活动的特务。

外边的口号声起起落落,足足延续了四十分钟,骚动声才远去不闻,老板娘松了口气,说:

“他们一般游行要转五圈,现在没事了,他们不会回来了。” 说着把门打开,取下床单。

“这到底是怎么回事?” 我问。

“这种游行每周一次,要求所有藏人都参加,虽然不去也没事,但不能让他们看到我们还在营业,否则他们会进来给我们麻烦。”

“难道他们会冲进来砸你的店不成?”

老板娘表情尴尬,语焉不详,看样子此地曾经发生过足以让她胆寒的事情。

记得很多年前第一次读到罗斯福夫人在上个世纪四十年代于联合国演讲时所论人的四大自由的时候,如同地震般陡然发现自己一直成长在一种环境里--一种缺乏了某种自由的环境--“免于恐惧的自由”。

这种恐惧曾经弥漫在我童年的每个时段--弥漫在父辈战友间悄声谈论时局里;弥漫在母亲对自家政治境遇的无奈隐忍里;弥漫在满大街灰色服装包裹着的压抑的表情里;弥漫在毛主席去世时老师命令我们那些小学生每堂课前必须伏案痛哭十分钟里。。。。。。那是一种恐遭不测的恐惧,烙印在整整两代人的神经里。

时至今日,我仍然在同这种恐惧做斗争,它已经不如早年那样强烈,但仍像一个幽灵一样不时从心灵最深暗的角落里爬出来折磨我的自信心,不时提醒我自己实际上并非是一个勇敢的人。

现在,在这个流亡藏人的小店里,我又看到了这种黑色狰狞的恐惧,看到了流亡藏人们在以牺牲一种自由的方式去争取另外一种自由。

我相信如果有人选择以自焚的方式结束自己的生命的话必定是走投无路,那是一种已经退到生命底线的绝望抗争。但是,失去宗教自由是可见的外伤;失去免于恐惧的自由是深不见底的内伤,它会伤到人的脊梁,它会毁掉人的良心,而且,它是一种可以遗传的慢性病。

无论何人剥夺了这些流亡藏人的宗教自由或者是以争取宗教自由的名义赋予了他们恐惧,都其心可诛!

背着包走出山城,心中暗道一声再见,但愿下次再见到你时看不到怨尤之气,听不到怨伥之音,唯有佛号袅袅,清风翻旌。

到那时,和你相约,我来修行。