第二天清晨,当到达Aurangabad的时候,我的胃已经基本复原,可以正常进食。

先查看了一家LP上推荐的客栈,不甚满意。

凡经过LP推荐过的客栈一般都不会太差,但也无甚惊喜,因为客源不愁,所以店家的怠慢之色就慢慢地被培养出来,大爷似的爱答不理或者价格偏高也就不足为奇。

蓝妹妹让我在客栈大厅的沙发上坐着看包,她自己出去看其他客栈。

百无聊赖地坐在沙发上,四顾研究大厅里的客人:一对白发苍苍的法国老夫妻背着硕大的登山包、拄着登山杖、相互搀扶着走进来;几个头发梳成公鸡状的爱尔兰小伙子高谈阔论、目中无人地走出去;一个日本美眉认认真真地在和店员就汇率问题讨价还价,结算她十天的房费。。。。。。

一个小时过去,蓝妹妹还没回来,我饥饿感始现,烦躁不安。当她终于出现的时候,我忍不住发牢骚:

“你怎么这么慢?我都不好意思总坐在人家的大厅里。”

“不好意思让你等了,我把周围所有的客栈都跑遍了,找了一家比较便宜的,就在火车站对面,很方便。”

看着蓝妹妹头上亮晶晶的汗珠和平静从容的样子,我惭愧感顿生,今天是我们结伴的最后一天,她坐晚上的火车走,她现在四处奔波完全是为我,可她并无丝毫马虎,仍然一如既往地、认认真真做好她负责的部分。

蹲下身,默默地背起包,扣紧肩带,跟在蓝妹妹的后面走上大街,我没有向她道谢。

不知不觉中,我和这个萍水相逢的女孩已经同行了二十多天,走过了半个印度。一路的同行之谊已经让我们超越了客套的礼貌,感觉像是早已肝胆相照的知己,更像曾从枪林弹雨中走过的战友。

我们为了一个目标而行走,我们在需要的时候相互援手,从根本上说,我们是同一类人,都把精神的价值和体验看得无比重要;都对未知之境充满了好奇和渴望;都力求开放心灵以丰富自己的人生,正因如此,我们才能相伴如此之长;同行如此之远。

我追上蓝妹妹,步伐一致,默默相随。一轮东升的红日耀在前方,树影斜长。朝阳里,我们沙沙的脚步声错落着韵律分明的默契,语言已是多余,我们一如往常、安静、坚定地走着该走的路。

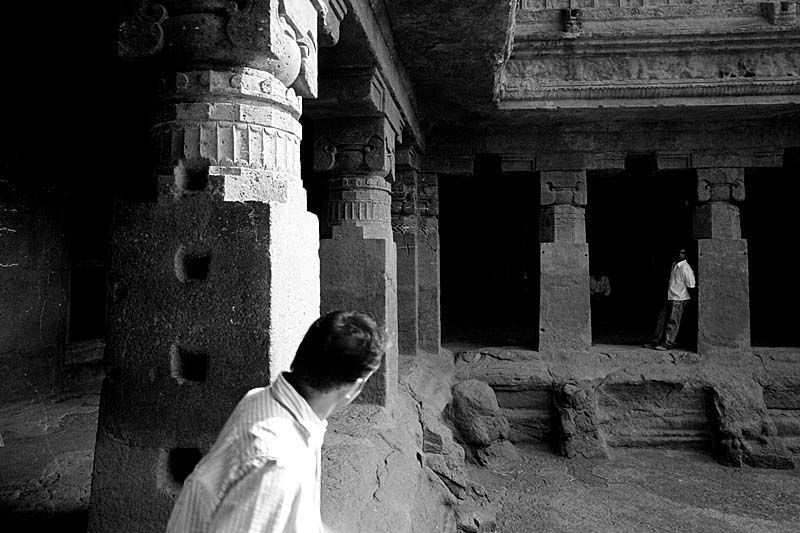

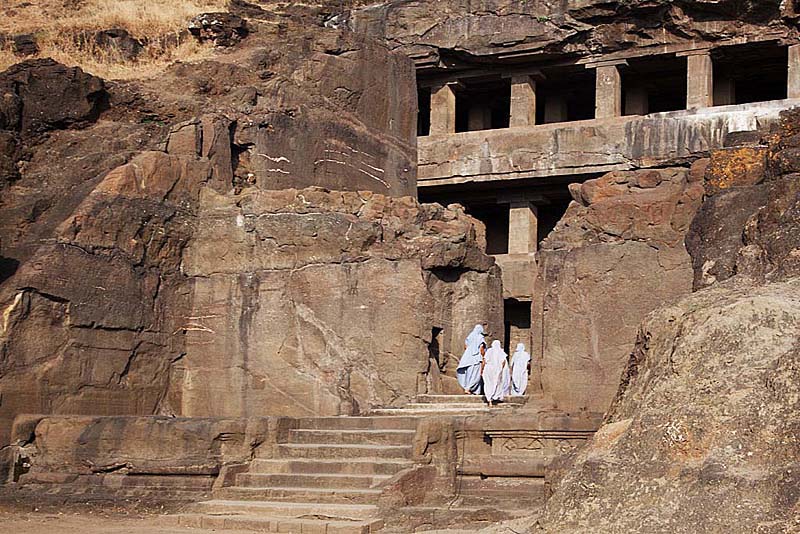

下午,在经历了久违了的中国春运式挤车之后,我们到达Ellora 石窟。

这是一处世界遗产,三十六个石窟错落排列在两公里长的山崖上,石窟内的石雕天下闻名。

Ellora始建于一千三百年前,开凿出的洞窟分别属于佛教、耆那教和印度教。在印度漫长的历史上,各种教派如潮水般起落,各领风骚,为擅长思辨的印度人提供着各种关于人生意义的解决方案。

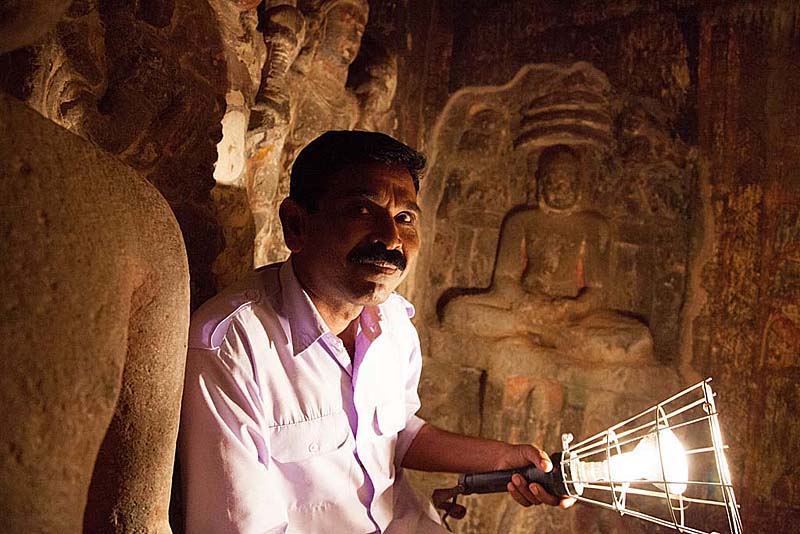

正中央座落着编号十六的主石窟,穿过一个略微风化、充满岁月感的石门,眼前豁然开朗的是一个巨大的石雕天井,里面遍布着巨大的石像;天井的四壁从高山上陡然切下,有刀斧之痕,沿着四壁开凿有长廊,其上神像林立,神形迥异。最令人惊叹的是天井中央的一个数层楼高的巨大石台,环绕雕凿着一排实物大小的大象,或仰首长啸,或信步悠然,残破的长鼻从石头中伸出,婉转多变、宛若活物,尽管很多雕像都已经损毁,但气场不减,鬼斧神工依旧。

在德里的Akshardham 寺,我曾经被148头实体大小的大象群雕惊得目瞪口呆,首次臣服于印度的艺术,那些石象雕于2005年;现在,当我仰望着岁月蒙尘、雕于公元八世纪的象群时,才明白在一千多年的时间里,印度人的雕刻水准并无进步,因为它已然无法再进步,千年前印度人凝固在石头里的艺术已经是一个无法逾越的高峰,唯有仰止,后人所能做到的,只有再现辉煌而已。

转了一圈,再次见到蓝妹妹时,她拿着手机,向我进行现场解说:

这是一个供奉湿婆的神庙,由一块完整的玄武岩自上而下开凿而成,共用了150年时间。在第一个50年里,古印度人凿出了天井、长廊和石柱;在后面的70年里,凿出了象群;其间,共移走了240万吨岩石。

我们一同感叹古印度人的执着,这岂不就是印度版的愚公移山的故事?所不同的是这“愚公移山”背后的动力是“神”,一代代印度工匠怀着对神的膜拜,凭借着顽强不屈的毅力,用极其简陋的工具在极其艰苦的条件下完成了这艺术的顶峰杰作,连姓名都飘逝无痕,留下的只有对神的爱和敬畏。

日头没入群山中不见,风微凉,人渐散;踏在石阶上,脚步声寂然孤旷,空荡荡的山谷内悄然生出些许阴森,黑乎乎的石窟像一排排空洞的眼睛失神地仰望着西边的紫霞;夜的黑雾给神像们披上了冷寂的外衣,给它们换上了一副略带狰狞的表情;像无数个曾经的夜晚,神像们渐渐隐入夜之无尽,静候着星移斗转、破晓黎明;静候着用它们久远的存在再度启迪白驹过隙的生灵。

回到客栈,我和蓝妹妹开始交换东西,据她说这是每次和游伴分手时的惯例。

“你看,我这件衣服是在泰国时一个台湾姐姐送的;这个手链是在老挝旅行时一个当地小姑娘给的;这个是前不久一个同行的台湾大哥送的。。。。。。一路走,一路换,无法带太多的东西,要不停地减装。”

我在登山包里翻来翻去什么也找不到,最后一拍大腿:

“对了,我把你的药吃得差不多了,我就送你些药吧。我来之前医生给我开了三种级别的腹泻药,前两个级别不值一提,这第三级的可是救命神丹,医生说只能在前不着村、后不着店而自己病得快完蛋了的时候吃,估计一吃下去肚子里就原子弹爆炸,把什么病菌都给杀死。她只给我了两粒,这样吧,你一颗,我一颗。”

蓝妹妹听了慌忙把头摇得像波浪鼓:

“不要!不要!你还是自己留着吧,我就拿一板第二级的药好了。”

蓝妹妹是懂得平衡的人,知道浓烈与长久的关系。猛药效速但必非良;良药柔缓但效绵长,其理明了而通于万事,一如好的设计都简单,好的小说都开篇淡,浓情厚意都不惊波澜。

就这样,我用一板药片换来了筷子、勺子、书、百搭头巾、披巾、地图等一堆东西。

随后,蓝妹妹拿出一些名片,我用相机一一拍下。在后面的旅途中,我将逆走一条她走过的线路,这些信息相当重要。

蓝妹妹看着我完成了把大登山包上肩、锁扣等一系列动作后,颇为肯定地点点头:

“你的手看来是没问题了,你可以自己行走了。”

接着,蓝妹妹拿出我的车票,挑战似地发问:

“这回你难道还不想拿你自己的车票吗?”

我默默地接过那一叠车票,如同接过千斤重担。

难道?我真的要独行了么?人生,为何要经常性地断奶?

踏着习习晚风,送蓝妹妹到火车站,火车又是非常正常地晚点了两三个小时。

坐在月台的长椅上,蓝妹妹还在继续叮嘱着:到了某个地方要小心突突司机,他们会开价100卢比,其实20卢比就够;到了某个城市,要先去市中心拿张免费地图。。。。。。

“蓝妹妹!蓝妹妹!”我坚决地打断她,“谢谢你!但你忘了我是个老江湖了。”

蓝妹妹想了想,噗哧一声笑了:“的确,你是个老江湖。”

“唉!也不知道为什么,我这老江湖在印度行走得如此艰难!”

“这一点都不奇怪,你知道吗?在背包客中有个说法:‘印度是背包客的终极之地’,这地方,菜鸟背包客来不了,中级的、高级的背包客走不下来,只有极品背包客才能走下来;走过印度,全世界就没有去不了的地方。你一定能走下来的!”

“这我倒不怀疑,但同样是走印度,差别太大了!看你走得多轻松!大哥我是够不上这‘极品’段位,只能在‘高级背包客’里转悠了。”

夜色沉,寒气起。蓝妹妹拿出羊毛长披巾披在两人肩上,我们像两个缩在街头长椅上的流浪者,互相温暖着。同行一路,从未如此接近;分手在即,更觉友情珍重。

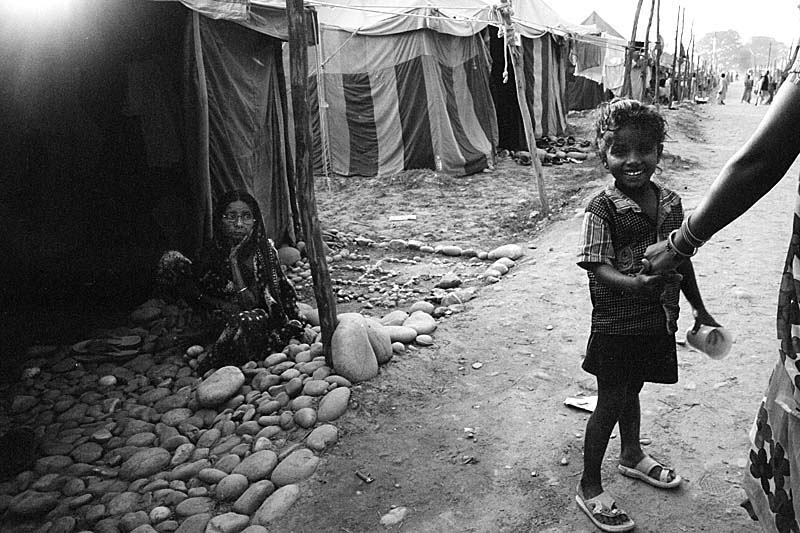

地上横七竖八地躺着人,裹了毯子睡觉。两个工作人员过来开始清扫月台,一人先用水泼洒地面,空气中立刻漫起一股消毒水的味道,另一人极其熟练地用一个大塑料刮子画着之字形把水刮来刮去,水立刻变成黑黄色。

黑水临近,我和蓝妹妹翘起双脚,让其从脚下流过;脏水快流至前面地面上的一张大毯子时,里面爬出一个皮肤黝黑的妇女,把毯子一掀,竟然露出了熟睡的七、八个孩子,其中一个四、五岁大小的小男孩在一掀之下,脑袋直栽撞在水泥地上,咣当有声,立刻放声大哭,其声甚惨。

那妇女全然不闻,一一把孩子们从梦中拎起,孩子们东倒西歪,哭声此起彼伏。等黑水刮过,妇女把毯子重新铺在湿漉漉的地上,再把孩子们一一拎回来躺下,盖上另一张毯子,自己也钻进去继续睡觉。这期间,那男孩一直坐在地上凄惨痛哭,竟得不到母亲半点的怜悯和安抚。最后,那妈妈大概被吵烦了,起身把男孩塞进毯子,男孩才止住了哭,犹见他卷缩在毯子下面独自抽搐颤动。

我和蓝妹妹凝重地看着,哑口无言。这是旅途上众多无奈中的一幕,这是一个印度底层家庭的生活,当生存的需求占据了全部,爱已经被淹没在贫困和无知之中,无处立足。

如果没有了爱,我们和动物是否还有区别?如果生存的目的只是为了生存,我们的个体人生是否还有意义?

“这些印度人呀。。。。。。”蓝妹妹轻声叹息。

“蓝妹妹,你相信来生么?”

一路上,我们曾多次谈起过命运、谈起过死亡,印度之旅给人以触动的,竟然都是人生的最基本命题。

“嗯,相信。”蓝妹妹略微犹豫了一下,

“你呢?”她反问。

“绝对相信!”

于是,在夜色里、在火车隆隆的驿动声中,我和蓝妹妹谈起了那本我曾向许多朋友推荐过的书--《前生今世》(“Many Lives, Many Masters”)。这本由哈佛大学医学教授以医疗实例写成的畅销书曾经证实了我关于来生的猜测。记得十几年前首次翻开时,给我的不仅仅是震惊,更多的是豁然和欣慰。

又和蓝妹妹谈起了不久前刚读过的一本小说--《陪你到最后》,这本由荷兰作家根据亲身经历写成的故事让我动容,更由此理解了何为生的尊严;何为死的勇气。

还和蓝妹妹谈起了《西藏生死书》,这本蕴含着古老智慧的书曾经让我明白了死亡只是生命的驿站;是另一段旅程的起点。

蓝妹妹的眼睛在黑夜里晶晶发亮,清澈通透。

“我原来一直想写点东西,叫做‘死亡的艺术’,因为旅途上关于死的感悟太多了。”她说。

“啊?那你写成书之后一定要让我看看。”

我没有想到一个年轻的女孩会有如此悟性去正视关于“死”的题材。

“不一定是书,可能只是篇文章,因为我读过一本《生活的艺术》,写的很好,但里面缺了同样重要的东西--死亡。”

“记得在Rishkesh的时候看到有一门修行课,就叫做‘为你的死亡做好准备’,标题恰巧也叫‘死亡的艺术’。”

“是的,我本来想修这门课来的,但那是个五天的课程,实在是没有时间,只能等下次来印度再说了。”

“你发现没有,印度人从来不回避死亡,他们其实每时每刻都在为死亡做准备,为来生做准备,这未必是坏事。”

“是呀,所以他们都认命,很平和,不仇富。他们的来生比今生重要。”

沉默缓缓升起,长思替代了言语;我又听到自己的呼吸如歌,舒缓绵长,滑入夜色,倏尔无迹。

昏暗的灯光里,车站里横七竖八的身影像是显微镜下一丛丛长条形的细菌,也许,站在天堂的高度看,我们无异于细菌,倏然成形、倏然分解、千回百转,除了证明自己曾经存在过,再无意义。

印度,你赐给了每个旅人一个大大的问号,带着它,我们走向四方、走回自己,你让我们开始用自己的生命去解答一个有关生命的命题。

印度,你赋予了每个旅人一个高度,升起来,我们看到了终点,蓦然发觉,吾心已老、童真不再。

火车终于进站,分别的时刻到了。

和蓝妹妹拥别在午夜,站台上的阵阵异味压不住离愁别绪。

在路上,相聚是巧合,同行是缘分,分离是必然。如同可以企盼的惊喜,我们都知道,前方的路还很长。

蓝妹妹向我挥挥手,笑容纯真依旧,她转过身,轻盈地走向车厢,那只小玩具熊依然在草绿色的Daypack上晃来晃去;背包侧面依然插着那张在流亡藏人居住区的地摊儿上买来的世界地图。

一路平安! 勇敢闯天涯的蓝妹妹!

后会有期! 潇洒行天下的背包女孩!

也许,有一天,我会像你一样,在天涯海角扔出一个漂流瓶,看看自己的童真能漂泊多远;试试自己的勇气可抵达何方。

也许,在那天,我会像你一样,许一个大大的愿:

愿鲲鹏怒际,掠尽裟婆风采;

愿风雷动处,踏遍万水千山。